Faith, Valentina Pedicini, 2019

Ouverture sur une danse stroboscopique, où tout les habits blancs s’illuminent à chaque arrivée de lumière, pour ensuite disparaître dans l’obscurité. Femmes et hommes crient et transpirent, tous unis sur le rythme d’une musique techno et sur les encouragements d’un Maître. Depuis 1998, ces Moines Guerriers et Mères Gardiennes vivent en autarcie, coupés du reste du monde pour vivre leur foi entre Christianisme et Bouddhisme, et se préparer à combattre le mal par la lumière. La danse prend fin dans la nuit, et la musique, seul fragment de l’extérieur autorisé à pénétrer les lieux, s’arrête. Il y a ensuite le minimalisme auquel l’on s’attendrait plus volontiers : les murs blancs seulement décorés de tableaux et de croix chrétiennes. Le noir et blanc de toutes les images cache la couleur, rend l’atmosphère froide et contrastée, comme pour matérialiser le monde tel qu’il est ressenti par ces adeptes : manichéen. On alterne entre moments d’une vie banale et quotidienne où l’on prend des petits déjeuners, instants de profonde foi où l’on récite des prières, et scènes de violents entraînements. Le film ne s’intéresse pas aux raisons qui ont engendrés la création de ce groupe et ne l’aborde pas comme une anomalie, mais se donne comme une porte d’entrée sur cette autre normalité. Il explore les facettes de cette croyance et les mécanismes qui poussent à respecter cet engagement avec un regard bienveillant, même si certaines pratiques du groupe peuvent en effet apparaître comme des dérives sectaires – on pense bien sûr aux crânes rasés des enfants, déjà en passe de devenir des guerriers, ou à l’étonnante pression psychologique exercée par le Maître pendant les entraînements.

Blandine

Palazzo di Giustizia, Chiara Bellosi, 2020

La vie qui gravite autour des jugements.

Des contrastes accentués et une saturation diminuée : c’est ainsi que se présente Palazzo di Giustizia lorsque nous entrons dans cette cour d’assise qui abritera tout le film. Pourtant ce n’est pas sur cette cour morose que s’ouvre le long-métrage, mais sur le visage d’une petite fille mangeant un croissant, relayant ainsi la justice au second plan, derrière les hommes et les femmes qui en sont les sujets. Après une présentation rapide des personnages en attente dans le couloir, l’intrigue s’installe dans la cour d’assise, et par les mots du ministère public relant l’histoire qui les réunit pour ce procès. Un soir, quelques mois auparavant, deux hommes, M. Magia et M. Amati, pénètrent armés et cagoulés dans la station service de M. Viale. Ils le frappent, vident la caisse et s’enfuient. Mais avant qu’ils n’aient pu quitter la station, M. Viale les rattrapent et tire une balle dans le dos de M. Amati qui s’effondre, et ne survivra pas à la blessure. Sont donc en procès M. Magia, pour vol, d’un côté, et M. Viale, pour homicide volontaire, de l’autre. Si la condamnation du premier ne fait aucun doute, c’est celle du second qui pose question. Légitime défense ou acte de sauvagerie, les juges devront statuer, mais pas le film. Très vite, la caméra se désintéresse de l’intérieur de la cour et se focalise sur le regard triste des deux femmes qui attendent mari et père. Si le film semblait vouloir attirer notre attention sur la possible injustice de ce procès, la narration devient très vite minimaliste, et ne raconte finalement que la longueur de l’attente. Mais malgré une focalisation accrue sur les visages et les mains des personnages, l’image reste froide et l’empathie que l’on devrait avoir – on le sent – à travers les sourires, n’est finalement qu’illusoire. Ni le récit ni la mise en scène n’offrent de surprise et, après le travelling final qui sort de la cour sur fond de musique pop-rock, on cherche toujours l’idée du film.

Blandine

I Predatori, Pietro Castellitto, 2020

Deux deuils sont au point du départ de cette comédie absurde : celui de l’argent, perdu par Claudio Vismara après que sa mère a été escroquée, et celui de l’honneur, lorsque Federico Pavone se voit exclure du groupe de chercheurs qui devait exhumer Nietzsche. Tout oppose ces deux familles, c’est du moins ce que cherche à nous faire comprendre l’introduction du film. D’un côté, les Pavone, avec Pierpaolo, le père, médecin, Ludovica, la mère, réalisatrice, et Federico, le fils, chercheur en philosophie, que l’on voit boire des bières dans un bar en débattant de la matérialité du peuple et de son existence en tant que phénomène. Et de l’autre, les Vismara, avec Claudio, qui tient une armurerie, et son oncle Flavio, sorte de parrain du Latium. D’un côté les cocktails au bord d’une piscine creusée sur les hauteurs d’une colline, et de l’autre les bières bues autour d’un lac avec, en fond, du rock fasciste et les drapeaux de l’Italie mussolinienne. De ce point de départ apparemment manichéen, qui divise de façon caricaturale les riches et les pauvres, découle une narration riche, où la vie de chacun des personnages s’entremêle à celle des autres dans un concert d’expériences de vie où l’humanité prime sur la notion de classe. L’absurdité de certaines situations, renforcée par un rythme lent permettant l’installation d’un malaise, rend le film aussi drôle que touchant dans sa manière de se rire de tout sans porter de jugement sur ses personnages. I Predatori oscille parfois entre le drame social et le thriller, tant certaines scènes lourdes d’humanité sont aussi animées d’une tension, et réussit même le grand écart avec la comédie, dans une complexité riche de réflexions sur les images et leur sens.

Blandine

I Predatori, Sketchs flowtants

Qu’ils sont méchants, ces personnages ! Et c’est cette méchanceté, conjuguée à des parti-pris visuels audacieux (contre-plongée quasi verticale, insert de visage au bord du cadre, ou plans subjectifs anamorphiques), qui rend au premier abord I Predatori savoureux. Parmi les nombreuses trajectoires développées dans le film, voici celle qui s’apparente le plus à un élément déclencheur : un radiologue, d’extraction bourgeoise et intellectuelle, renverse en voiture une vieille dame, qui se trouve être la matriarche d’une famille prolétaire, et fasciste. Ce qui va les amener, eux et leurs familles, à interagir. Ainsi Federico, jeune universitaire, fils du médecin, va rencontrer l’armurier Claudio, fils de la vieille dame, et lui acheter une bombe pour pouvoir se venger du professeur qui l’a exclu de son équipe d’assistants. La confrontation entre des personnages d’opinions et d’origines politiques opposées est un thème souvent traité dans le cinéma italien. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, celui-ci entretient en effet un lien très fort avec l’actualité historique, sociale et politique du pays. Et au sein de cette tradition, la satire est souvent utilisée pour mettre en exergue les défauts et les dysfonctionnements de la société italienne.

Mais quelque chose dysfonctionne, justement, dans ce portrait grinçant de l’italie qu’est I Predatori. Les événements les plus graves, les plus violents ont bien des conséquences, mais le poids de celles-ci reste peu palpable (en témoigne l’attentat à demi-avorté de Federico et ses suites). Cela tient peut-être à la façon dont Pietro Castellitto a structuré son récit : comme un film à sketchs ou presque, suivant une certaine tradition satirique. Mais, à la différence d’un film tel que I Mostri de Dino Risi (1963), dont le propos était aussi la dénonciation des travers de la société italienne et qui, pour ce faire, dressait une suite de portraits de personnages immoraux sans liens narratifs les uns avec les autres, I Predatori repose lui sur une narration linéaire. Cela aboutit à un paradoxe : plus l’humour se fait présent, plus la progression dramatique s’en trouve freinée.

La profusion de personnages renforce ce sentiment, de plus en plus sensible, d’inachèvement voire d’ambiguïté. Certains de ces personnages ne semblent pas assez développés, à l’instar de la cousine de Federico. Le rap contestataire qu’elle jette sans vergogne aux visages des membres de sa famille lors de l’anniversaire de sa grand-mère sénile rend son intervention mémorable à l’intérieur d’une scène qui l’est tout autant. Ce flow exutoire, manifestation de la thérapie que suit la jeune femme, est un des nombreux moments qui montrent l’impossible communication entre générations : qu’elles que soient leur couleur politique ou leur milieu social, elles ne se comprennent pas et ne se respectent pas. Mais ce discours sur les divergences générationnelles insolubles, comme celui sur les disparités socio-politiques et leurs confrontations, ne trouvera pas d’aboutissement dans I Predatori, et restera confus ; si bien qu’on ne comprend pas où Pietro Castellitto a voulu en venir lorsque le film se termine. L’étrange objet que constitue le premier long-métrage du réalisateur contient ainsi, à travers son récit décousu et ses dissonances, des morceaux de bravoure qu’on ne peut apprécier que pour eux-mêmes, ou pour la prise de risque dont ils sont le fruit.

E d. R.

« Imagine » – Padrenostro, Claudio Noce, 2020

Du côté des œuvres de fiction et toujours dans la compétition, Padrenostro aura également retenu notre attention. Dans un geste autobiographique, le réalisateur Claudio Noce y relate l’évènement traumatique qui a marqué son enfance, soit la tentative d’assassinat subie par son père au milieu des années soixante-dix. Padrenostro n’est pas sans entretenir une certaine relation avec Le Traitre de Marco Bellocchio, sorti l’année dernière : l’attentat n’est autre qu’un acte de vengeance, commis durant les années de plomb, par une organisation de malfaiteurs fragilisée suite aux révélations du père. On retrouve d’ailleurs dans ce rôle Pierfrancesco Favino qui, après avoir incarné le traitre du film éponyme, se glisse à nouveau dans la peau d’un personnage menacé de mort du fait de son positionnement du côté de la justice – interprétation couronnée d’une coupe Volpi à la mostra de Venise le mois dernier, ce qui confirme l’excellence de Favino dans ce type de rôle. Mais contrairement au film de Bellocchio, le père n’est pourtant pas le centre de gravité de Padrenostro. S’y substitue le personnage du fils, âgé de dix ans seulement, et son regard porté sur la violence de l’évènement. Le Traitre explorait déjà la question des conséquences imposées par l’acte de délation à la sphère familiale, mais c’était pour donner plus de poids aux évènements historiques, amplifiés par la force romanesque du scénario. À l’inverse, l’originalité de Padrenostro est de recourir aux flottements liés à l’enfance et à sa compréhension lacunaire du monde, pour tirer l’Histoire vers l’abstraction et en révéler les dommages collatéraux.

Il faut alors préserver les enfants de la réalité des évènements. Trop inquiétante pour qu’on les en informe, elle pourrait en effet compromettre leur insouciance. Aussi, le jeune Valerio est tenu dans l’ignorance par ses propres parents, qui lui interdisent l’accès au salon et au poste de télévision, par lequel il pourrait prendre connaissance de la situation dans laquelle se trouve son père. Mais l’entreprise est vaine. La violence éclate devant ses yeux alors qu’il se précipite sur le balcon de l’appartement familial, au retentissement des premiers coups de feu. En plongée, on découvre avec lui plusieurs terroristes cagoulés tenant dans leurs mains des armes automatiques, en train de tirer sur la voiture de son père. La mère se met à crier, et le jeune garçon lui emboite le pas dans la cage d’escaliers pour finalement arriver dans la cour de l’immeuble. La caméra suit l’enfant à sa hauteur, au ralenti, les images défilant ainsi à l’écran comme un souvenir intacte dont on tenterait de fouiller chaque seconde, pour en comprendre le sens. La séquence se termine par un gros plan sur le visage légèrement tendu de Valerio, resté derrière les barreaux du portail, ses yeux bleus grands ouverts. Les parents ont beau avoir essayé de garder leur fils dans le cocon du foyer, son regard est tourné vers l’extérieur et devient malgré tout témoin de la violence du monde.

Valerio restera par la suite dans cette position d’entre-deux, ni dedans ni dehors, plus tout à fait dans la candeur de l’enfance, mais encore exclu de la conscience des adultes. Aussi, contrairement à sa petite sœur qui n’a pas assisté à la scène, le protagoniste perçoit par la suite la pesanteur de l’atmosphère qui règne dans la famille. Une mère pleurant au téléphone, un père absent pendant plusieurs jours, un silence de mort lorsqu’on frappe à la porte de l’appartement… sont autant d’instants qui mettent Valerio en alerte, sans qu’il en saisisse le sens pour autant. En tant que spectateur, nous sommes traités de la même manière. L’incertitude règne quant à l’identité du père, celle de ses assaillants et le motif de l’attentat, car la caméra quitte rarement Valerio pour saisir des discussions entre adultes – ce qui lèverait le voile sur ces questions. En l’absence de telles séquences, on ne sait jamais si le père est un repenti de la mafia, un flic dont on se vengerait suite à une enquête, ou bien un politicien pris pour cible à cause de ses engagements… Et l’entourage de Valerio n’apporte guère plus de réponse, ses camarades de classe traitant son père de paria, alors que l’institutrice l’érige quant à elle en héros. Dans le flou, Valerio et le spectateur sont incapables de se faire une idée précise de l’implication du père, partie de sa personnalité qui s’efface peu à peu. S’y substitue la douceur dont le personnage fait preuve envers son fils, la tendresse qui se dégage des instants qu’il passe avec lui, seules séquences à dessiner son portrait. C’est donc une vision affective qui remplace celle des faits, conséquence du regard de l’enfance sur la réalité des adultes.

Pour combler ce manque de compréhension, le réalisateur fait alors appel à la force fantasmagorique de l’enfance. On sait dès le début du film que Valerio déborde d’imagination, ce dont il fait preuve une première fois lors d’une séquence où on le voit pénétrer dans un débarras à l’abandon. Le jeune garçon y emmène une partie de son repas, précédemment dérobée à la tablée familiale, afin d’en partager le contenu avec un interlocuteur invisible qu’on suppose être son ami imaginaire. Plus tard, alors que la famille roule en voiture sur les routes de la campagne Italienne, le père observe dans son rétroviseur deux motards à la conduite un peu trop sportive, ce qui éveille en lui la suspicion qu’un nouvel attentat puisse être sur le point de se produire. L’air paniqué, il fait alors arrêter sa voiture sur le bas-côté et décide de s’enfoncer dans la forêt adjacente, entrainant avec lui le reste de sa famille. La petite troupe semble être perdue, errant sans but entre les arbres. Mais on arrive finalement de l’autre côté de ces bois, dans un pâturage où se tient un repas organisé par des connaissances, que l’on salue chaleureusement. « C’est ici » déclare le père qui adopte maintenant un large sourire, comme si la crainte de l’attentat n‘avait jamais existée, et que le banquet champêtre vers lequel la famille se dirige à présent était l’unique raison de son déplacement. L’invraisemblance du déroulement de l’action ne peut être due qu’à la vision créative de l’enfant, qui semble habiter la logique même du film. C’est autant Claudio Noce que Valerio qui se représentent ce déjeuner sur l’herbe, comme un monde idyllique où l’on se rend pour fuir la violence du réel, de la même manière qu’Alice s’enfonçait sous un arbre pour débarquer au pays des merveilles chez Lewis Carroll.

La colorimétrie volontairement déséquilibrée du film, accentuant les jaunes pour donner une tonalité chaude à l’ensemble, convoque d’ailleurs une esthétique maintes fois vue dans la représentation des années soixante-dix, décennie fantasmée en âge d’or révolu, et qu’on se remémore avec nostalgie. Dans Padrenostro, cette esthétique tranche cependant avec la gravité des évènements subits par la famille de Valerio : elle ne semble devoir son existence qu’à la faveur du regard du jeune garçon, qui transforme son environnement réel en un monde imaginaire. La fusion entre réalité et fantasme se trouve d’ailleurs personnifiée, dans le corps d’un autre ragazzo un peu plus âgé que Valerio, rencontré par ce dernier après l’attentat. Petite frappe aux habits salles, cheveux en bataille et sourire espiègle au coin des lèvres, Christian dit vivre dans les bois et tient tout d’une créature fantastique. On pense assez vite qu’il pourrait s’agir d’un nouvel ami imaginaire de Valerio, d’autant plus qu’il apparaît et disparaît instantanément à la grâce du hors-champ, selon que le jeune garçon est seul ou entouré d’adultes. Il y a pourtant bien ici et là certains signes de son interaction avec le monde réel, comme quand Valerio cache Christian dans les combles de la maison de campagne familiale, et que les déplacements de cet invité clandestin font craquer le plancher au-dessus des têtes de ses hôtes. L’ambiguïté quant à son existence est ainsi longtemps entretenue (nous n’en dirons pas plus) ce qui fait du garçon un personnage fantastique par excellence au sens où l’entendait Tzvetant Todorov (Introduction à la littérature fantastique, 1970), évoluant à la lisière entre le réel et le fantasme.

Cependant, les jeux des deux enfants sont souvent empreints du traumatisme lié à l’attentat, auquel Valerio doit faire face à la seule force de son imagination. C’est le cas lorsqu’ils prennent possession d’une vieille voiture délabrée dans une grange, et s’imaginent en train de vivre une course poursuite avec des gangsters, qu’ils doivent fusiller par la fenêtre. De même, une caméra Super 8 devient vite un erzats d’arme de poing lorsqu’elle se retrouve entre les mains de Valerio, lequel souffle sur l’objectif comme pour refroidir le canon encore chaud d’un revolver. La violence s’infiltre l’air de rien dans les jeux innocents des deux enfants, et c’est avec ce même mélange que Valerio exprime à Christian sa stupéfaction face à l’attentat. Il s’empare ainsi de craies aux couleurs diverses, et redessine la scène sur le macadam de son lotissement. Les véhicules, les silhouettes des personnes impliquées dans la fusillade, la direction des coups de feu et l’écoulement du sang des blessés, se rejouent alors sous les doigts de Valerio, comme s’il fallait recourir à l’expression artistique pour y faire face. Au fil du film, sa représentation mentale de l’attentat se complexifie. La séquence de l’évènement revient par trois fois, systématiquement selon des points de vue différents, comme si le garçon tentait d’exorciser son traumatisme par l’élaboration d’un point de vue omniscient. Il faut donc utiliser sa créativité enfantine, pour combler le manque d’informations données par les adultes. Jusqu’à voir finalement émerger le point de vue des ravisseurs mêmes, en train de se préparer dans le fourgon avant de porter leur assaut.

C’est donc aussi d’empathie que nous parle le film, qualité qui amène implicitement la notion de pardon et ainsi le surpassement du traumatisme. L’imagination est le seul outil dont dispose l’enfant pour faire face à l’évènement, qu’il le fuie en s’inventant des univers sécurisants, ou qu’il en exorcise le trauma en construisant petit à petit une vision totale, permettant de prendre du recul et de se mettre à la place des assaillants. C’est en tout cas le chemin parcouru par Valerio à la fin du film, lorsqu’il vient réconforter son père pris d’une crise de panique. Le garçon semble avoir trouvé la paix en ayant accepté le point de vue des terroristes, tandis que le paternel s’effondre et révèle ainsi que la peur ne l’a jamais quitté. Preuve que la capacité de résilience liée à l’imaginaire est plus forte que le déni auquel s’adonnent les adultes, occupés à ne pas laisser se fendre l’image de leur solidité apparente. C’est ni plus ni moins ce que tente de faire Claudio Noce en ayant recours au médium cinématographique, à la fois fiction et représentation du réel, omniscient dans sa capacité à embrasser les faits mais subjectif dès lors qu’il faut les mettre en scène, montrant des personnages à mi-chemin entre leur existence avérée et leur représentation imaginaire. Comme Valerio rejoue l’évènement à la craie devant son ami Christian, c’est peut-être en quête de pardon que le réalisateur nous donne à voir ainsi les images de sa jeunesse. Padrenostro serait alors le continuum à l’âge adulte, d’une dynamique conservée de l’enfance. Et comme Christian, nous prenons plaisir à endosser le rôle du spectateur dans cette expérience.

Romain

Checkpoint Berlin, Fabrizio Ferraro, 2019

« Ne plus voir le mur mais le sentir comme un fragment de quelque chose. »

Aucune phrase ne saurait mieux résumer l’idée de Checkpoint Berlin, documentaire sur le mur de Berlin, sa chute, et son influence invisible. Checkpoint Berlin navigue entre deux narrations principales qu’il reconstruit avec émotion, en voix-off et dans deux langues différentes. A l’image, des archives dépassant leur statut d’illustrations, des plans comme des tentatives de reconstitution, et des fragments d’un présent décadré. Au son, avec des voix contant leur histoire, des chansons et des lectures de textes de philosophie politique. Certaines textures, notamment le grain abimé des archives, permettent d’identifier l’origine des images, mais la plupart du temps le spectateur est perdu dans les narrations, visuelles ou sonores, tant le réalisateur joue avec l’aspect des images. Paysages urbains en nuances de gris, donnant la sensation d’une couleur perdue, forêt d’un noir et blanc hyper contrasté où le noir rejoint l’obscurité, cours d’eau voilé par la lumière du soleil, ou passant marchant sous l’oeil d’un objectif argentique rendant tout flou autour de lui, nous sommes embarqués dans un voyage expérimental sans temps et sans espace. Nous suivons, au rythme de la marche de l’homme qui pouvait traverser le Mur, au rythme de la langue italienne, leur mouvement permanent, celui de l’interrogation du passé et ses traces.

Blandine

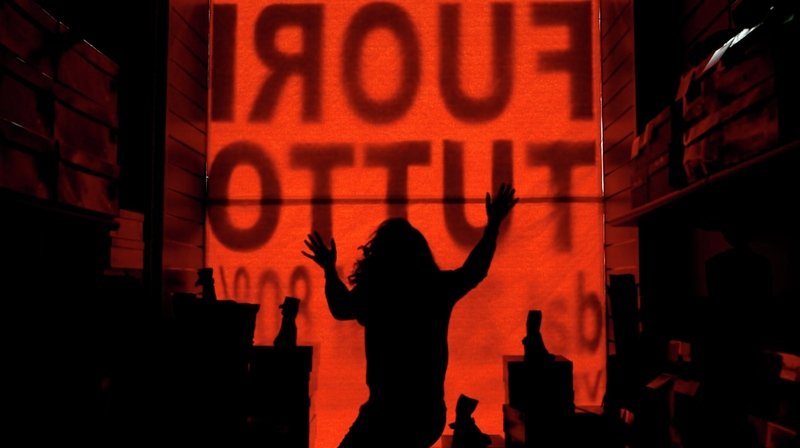

Tout doit disparaître, Gianluca Materrese, 2019

« On fait aller jusqu’à ce que ça n’aille plus car il n’y a pas de solution. »

Tout doit disparaître est l’histoire d’une crise. Celle de l’entreprise Togo, ancien empire de la vente de chaussures dans le Piémont, et surtout celle de la famille derrière elle, les Materrese. Si l’on comprend dès le début qu’ils sont au bord du gouffre financier, ce n’est qu’au fil des confidences qu’on apprend que la banqueroute frauduleuse n’est pas loin. Et plus que la perte de leur boutique et leur argent, c’est leur vie qu’ils jouent, puisque l’ombre de la prison plane au dessus d’eux. Le film avance au rythme des impasses bancaires, et on se sent perdu face à tous ces chiffres, ces chèques et ces magouilles pour faire des soldes hors période de soldes. Mais l’on comprend vite que cette opacité est intrinsèque à un système financier nébuleux. Les Materrese impressionnent d’ailleurs par leur compréhension des règles du jeu, motivée sans aucun doute par la nécessité de ne pas être engloutis. La mise en scène ne révolutionne rien, mais l’on reste accrochés à l’image et au son, suspendus aux tonalités du téléphone et aux bribes de conversations. Chaque nouvelle scène est attendue avec autant d’espoir que d’appréhension tant la situation des Materrese résonne avec l’idée médiatique de la crise dans laquelle nous baignons. Le documentaire est par ailleurs très intéressant par sa forme intime, puisque c’est le fils, Gianluca Materrese, producteur de télé-réalité à Paris, qui se trouve derrière la caméra. A travers cette proximité, le film ajoute à la faillite professionnelle un profond malaise familial. Les plans s’étendent sur les yeux vides de la mère lorsqu’elle ne sait plus quoi dire, décadrent le visage de la soeur qui s’approche pour faire des confidences sur l’inconscience du père, et s’attardent sans malaise sur les engueulades quotidiennes. Le film devient un très beau portrait intime et émotionnel de vies brisées en lutte pour leur reconstruction.

Blandine