Cliquez sur les noms pour découvrir, pour chaque rédacteur·ice, le top 5, voire 10, et plus encore.

- EO de Jerzy Skolimowski

- La nuit du 12 de Dominik Moll

- As Bestas de Rodrigo Sorogoyen

- Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

- Nope de Jordan Peele

- Contes du hasard et autres fantaisies de Ryūsuke Hamaguchi

- Coupez ! de Michel Hazanavicius

- Les pires de Lise Akoka et Romane Guéret

- L’innocent de Louis Garrel

- Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski

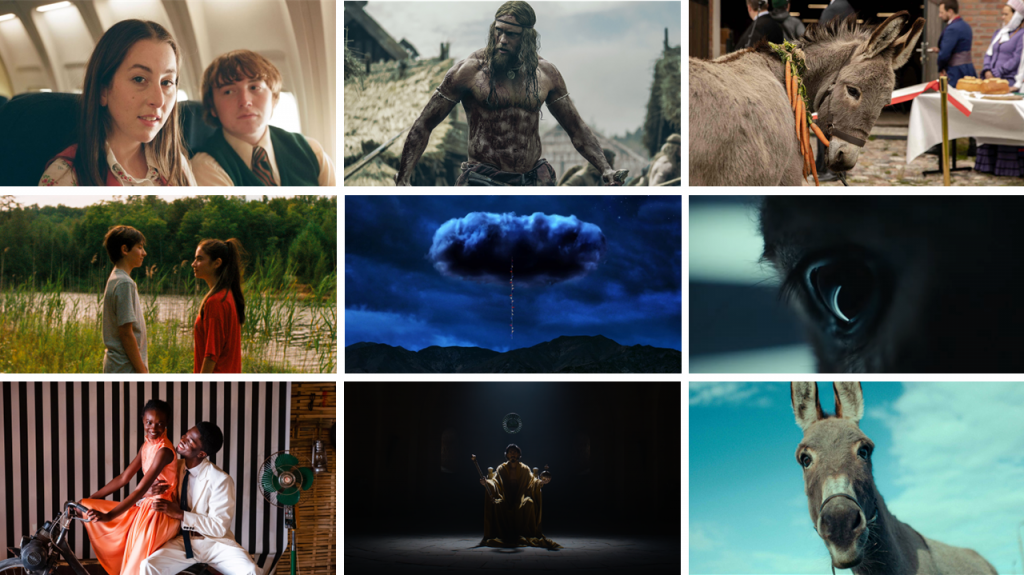

Des chats, des vaches, des chevaux, un chimpanzé et… un âne. Observateurs ou victimes de nos comportements de prédateurs, ils sont les protagonistes d’un bestiaire cinématographique où les bêtes ne sont pas toujours celles qu’on imagine.

Dans la première scène de La nuit du 12, un chat s’invite dans le cadre et s’installe au milieu de la route ; il deviendra, bien malgré lui, quelques instants après, le témoin d’un crime barbare. Des congénères traversent les espaces du film – jardins, cimetière, appartement d’une femme maltraitée – errants fantomatiques qui voient tout, savent tout, quand la police, elle, s’enlise. La faute au « chat noir de la PJ », comme ses collègues le surnomment ? Ce jeune enquêteur, intègre et méticuleux, s’abîme à épuiser les pistes les unes après les autres, et hanté par l’horreur du féminicide, voit en tout homme un possible coupable.

Dominik Moll explique être « travaillé par la part de mal que l’on a en soi » et par nos rapports à l’animal et à l’animalité. L’âpre ruralité de Seules les bêtes, son film précédent, fait écho – au-delà de son titre – à celle d’As Bestas de Rodrigo Sorogoyen, les fermes isolées et les élevages bovins de Galice ayant remplacé ceux du plateau des Causses. Prêts à tout pour sortir de leur destin misérable, les hommes engagent une lutte à mort avec ceux qui se mettent en travers de leur chemin. La scène inaugurale du film montre des aloitadores essayant d’attraper à mains nues des chevaux sauvages, en prévision du Rapa das Bestas, tradition ancestrale consistant à couper leurs crinières aux chevaux vivant en liberté dans les montagnes. Dompter, faire plier par la force, héritée de la sauvagerie, la violence peut devenir pour les hommes le seul et unique langage.

Mais, un jour, la bête qu’on pensait amadouée et docile finit par se retourner contre celui qui la soumet. Gordy, le chimpanzé de Nope, phénomène de cirque d’une sitcom américaine, se livre à un massacre après avoir entendu éclater un ballon. Dans cette séquence d’ouverture horrifique, le sang humain éclabousse les décors aux teintes pastel. Une fois le calme revenu sur le plateau de tournage déserté, Gordy tend son poing sanglant pour un « check » à Ricky, l’enfant-star caché sous la table, dernier geste de connivence entre « freaks » engendrés par la société du spectacle. Quant à l’âne de EO, il se mue en redresseur de torts lors d’une scène mémorable où il envoie valser un éleveur-dépeceur de visons d’un crochet du gauche décoché avec le sabot arrière, puis s’en va poursuivre, tranquillement, son Étrange Odyssée à travers l’Europe. On se doute bien de l’issue du périple mais on profite encore avec lui et à travers sa sensibilité et son regard des beautés du vivant – en faisant abstraction des abrutis croisés en chemin.

EO, conte pour grands enfants d’un cinéaste de 84 ans, m’a profondément bouleversée. En ouverture, l’âne et sa maîtresse, une enfant de la balle, dansent sous le chapiteau, dans les lumières rouges des projecteurs, comme deux partenaires respectueux et complices ; on se prend alors à rêver qu’une relation autre que de domination soit possible un jour entre l’humain et l’animal.

- Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

Twist à Bamako de Robert Guédiguian - Armageddon Time de James Gray

- La Conspiration du Caire (Boy from Heaven) de Tarik Saleh

- Kimi de Steven Soderbergh (SVOD)

- Ennio de Giuseppe Tornatore

De Robert Guédiguian, nous connaissons principalement les films qui se passent à l’Estaque, quartier ouvrier de Marseille qu’il n’a cessé de dépeindre sous tous les angles. AvecTwist à Bamako, il quitte Marseille pour faire un film sur l’après révolution au Mali en 1962. Il prouve ainsi sa capacité à faire voyager quelque chose de son univers loin de Marseille et de ses racines. En salle, nous avons reçu ce dernier film en un seul bloc, d’abord incapable d’en extraire un élément qui viendrait souligner la grâce de l’ensemble pour en révéler la beauté profonde, tant celle-ci semble traverser tout le film en une uniforme légèreté. Twist à Bamako laisse une impression de parfaite unité. Malgré tout, après une deuxième vision, de légères ruptures rythmiques apparaissent, empêchant le film de tomber dans une mécanique trop répétitive.

Le film de Guédiguian est une chronique historique reposant sur une ironie dramatique quand l’on connait un peu la situation du Mali en proie depuis 2012 à des coups d’états successifs, au terrorisme et aux conflits armés induisant une instabilité politique permanente. L’intrigue prend place deux ans après l’accession à l’indépendance du Mali. On découvre le quotidien d’une société confrontée à la mise en place des nouvelles règles instituées par le gouvernement socialiste qui s’inspire en partie du modèle soviétique. Samba, membre du parti unique au pouvoir, part en tournée dans les campagnes pour promouvoir de nouvelles pratiques de partage du travail et des terres agricoles, inspirées du système des kibboutz en Israël. Lors d’une de ses missions, il fait la connaissance de Lara, qui a fui son village pour échapper au mariage forcé qu’elle endure depuis trois mois. Les deux jeunes gens vont s’éprendre l’un de l’autre et se retrouver confrontés aux contradictions d’une société qui aspire à une modernité fondée sur l’idéal socialiste, émancipée de son passé colonial mais très attachée à certaines traditions patriarcales. Dans ce pays en pleine renaissance, tout le monde tente de faire le tri dans ce qu’il faut garder ou non des anciens modèles. Au Mali, comme dans le reste du monde, les années 60 (après seconde guerre mondiale en Occident et après guerres d’indépendance pour de nombreux pays d’Afrique) sont synonymes d’espoir et de liberté pour la jeunesse. Le film de Guédiguian s’inscrit dans cette volonté de rendre l’atmosphère du début des sixties constamment tiraillé entre conformisme et émancipation comme ont pu le faire d’autres oeuvres telles que la série Ku’damm (Berlin 56-59-63 de Annette Hess). Dans ces deux œuvres, les danses nées de l’énergie du Rock and roll témoignent d’une possible libération des corps et des mœurs qui se voit rejetée par une partie de la population.

La mise en scène de Guédiguian est une mise “en discrétion”, les effets de style pour peu qu’il y en aient ne sont jamais appuyés et aboutissent à une impression de fluidité. Pendant une grande partie du film, la romance entre Samba et Lara est toujours menacée par le contrôle social. Les scènes qui montrent les relations entre les deux jeunes gens sont toujours mises en contrepoids ou en relation avec d’autres scènes portant sur la vie politique, sociale et familiale. La séquence qui dévoile le cœur de cette romance vers le milieu du film fait néanmoins exception : Samba amène d’abord Lara au marché pour lui faire confectionner une robe en bazin couleur cuivre, habit des plus chics en opposition radicale à ses anciens vêtements de Cendrillon. Ils vont ensuite danser le twist dans leur club favori. Après avoir fait l’amour dans les entrepôts du père de Samba au milieu des porte-cintres couverts de vêtements colorés, il ramène Lara en moto tard dans la nuit, chez les amis qui l’hébergent. Cette séquence très romantique est une respiration qui renforce l’impact de la fable politique qu’est le film : elle permet de rappeler l’insouciance et la jeunesse des protagonistes. Mais c’est aussi une rupture qui prend presque la forme d’une récréation stylistique pour le réalisateur. À la faveur d’un ralenti entre la scène au marché et celle au club, on passe du monde du jour à celui de la nuit sans s’en apercevoir. Le tissu de la robe inerte et passif sous les coups de l’aiguille de la machine à coudre prend vie et se met à respirer dans le club à l’instar de celle qui l’a revêtue. Ici la robe doit être prise comme un symbole, sa légèreté et son caractère chatoyant servent à traduire visuellement la joie intérieure de la jeune femme qui assume pleinement sa liberté. Le costume blanc de Samba a la même fonction, supplantant le terne du vert kaki de l’uniforme qu’il porte habituellement. Le retour nocturne nous réjouit car la moto d’époque nous plonge encore plus dans cette ambiance des années 60. La moto bleue se détache nettement au milieu de l’obscurité des rues qu’elle traverse. Les autres scènes de nuit confortent encore notre émerveillement grâce au traitement de la lumière. Ces scènes sont parfaitement éclairées, les deux protagonistes dans leur intimité sont entourés d’une nuit protectrice, sans zone d’ombre inquiétante. Les corps, les paysages, les tissus et les bâtiments, tous les éléments du cadre sont toujours parfaitement distincts. Cela témoigne d’une grande attention portée à la lumière que ce soit de nuit comme de jour.

Guédiguian a l’art de capter la lumière solaire, sans que l’on s’en rende compte. Le soleil est là, tel le témoin de l’action. Même lorsque l’astre est absent par temps venteux dans La villa (2017), la lumière persiste, non par le biais de rais ou de reflets lumineux visibles mais comme si elle était déjà là avant que chaque scène ne commence. Dans Twist à Bamako, cette lumière est celle d’une saison à la chaleur constante sans être accablante, en accord avec l’énergie de révolte des protagonistes.

Il y a une volonté chez Guédiguian de remettre de l’accent tonique dans les mots pour relier le sens à l’émotion et il serait faux de penser que cela est lié à l’accent marseillais.

Nous voyons régulièrement des films français dans lesquels les mots ne sont plus articulés lorsqu’il s’agit de rendre les émotions brutes qui traversent les personnages, comme si les cinéastes avaient peur d’en perdre une partie au prix de la signification des paroles. Ce n’est pas parce qu’une réplique est parfaitement intelligible qu’elle est vouée à appauvrir les émotions qu’elle véhicule. Robert Guédiguian fait souvent confiance à la puissance de jeu des colères froides, rentrées, indicibles, oscillant entre la honte et la dignité. Il fait partie des directeurs d’acteurs qui dès leur premier film ont cherché une façon particulière de faire sonner les dialogues. Le parler de ses personnages ne se retrouve que dans ses films, ou plutôt et réciproquement, c’est peut être avant tout, grâce à leur dialogue qu’on reconnaît ses films. Nous ne sommes ni du côté du “jeu blanc” bressonnien, ni dans un parler littéraire comme chez Rohmer. Les interprètes, chez Guédiguian, ont certes un jeu d’inspiration théâtrale où chaque réplique fonctionne en autonomie, c’est l’articulation et le fait de ramener l’émotion à l’essentiel qui priment dans la manière dont les paroles sont délivrées. Mais la diction a quelque chose de quotidien, de spontané, elle contient une vérité élémentaire et sincère. Les faux-semblants ne font pas long feu. Chez Guédiguian on se dit les choses en face ou on ne dit rien. Les habitantes et habitants de Bamako parlent et agissent comme celles et ceux de l’Estaque, avec cette détermination dans la voix et les gestes qui signalent au public que ces gens n’ont rien à perdre. Ils affirment leur existence, assument leurs désirs et leurs rêves, recherchent la liberté et la dignité afin de sortir de leur condition d’opprimés.

La portée historique du film est presque comparable à celle de Rouge Midi (1985) qui raconte l’histoire de l’immigration d’une famille italienne à Marseille dans les années 20. Twist à Bamako s’inscrit dans les quelques films “non marseillais” de Robert Guédiguian toujours en conservant les motifs qui lui sont chers. Il mêle ainsi l’intime et le sociétal dans un contexte politique clairement exposé, rappelant les raisons pour lesquelles on arrive à la lutte et pour lesquelles on décide de traduire les paroles en actes. Même si l’action des personnages pour combattre une injustice implique souvent une désobéissance civile, la révolte chez les protagonistes des films de Guédiguian est toujours légitime. C’est donc un cinéma qui donne la part belle au courage et qui affirme avec force que la lutte peut et devrait toujours être belle et joyeuse.

- EO de Jerzy Skolimowski (Pologne)

- Flee de Jonas Poher Rasmussen (Danemark)

- Le Otto Montagne de Charlotte Vandermeersch & Felix van Groeningen (Belgique)

- Belle de Mamoru Hosoda (Japon)

- Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson (Etats-Unis)

- Falcon Lake de Charlotte Le Bon (Canada)

- Inu-Oh de Masaaki Yuasa (Japon)

- Rodéo de Lola Quivoron (France)

- Nope de Jordan Peele (Etats-Unis)

- Coupez ! de Michel Hazanavicius (France)

Et parce qu’il est difficile de se passer du plaisir d’attaquer :

- Frère & Sœur d’Arnaud Desplechin (France)

- BigBug de Jean-Pierre Jeunet (France)

- Fumer fait tousser de Quentin Dupieux (France)

En cette fin d’année 2022, j’ai pris le temps de réfléchir un peu au cinéma. Il faut dire que je suis allé voir Avatar : La Voie de l’Eau, et que trois heures de naufrage titanicesque, mi-grosses-explosions-hollywoodiennes, mi-harmonie-chamanique-soi-disant-écolo, et re-mi-badaboum-derrière, laissent un peu de temps pour réfléchir. Mais jouons les critiques intellos si l’on veut — c’est exactement ce que représente ce top —, il faut tout de même reconnaître que James Cameron a deux choses que d’autres n’ont pas : 3 dimensions, et 48 images par seconde — et aussi un virilisme certainement paternaliste et conservateur dont on pourrait se passer, j’y pensais aussi.

« La photographie, c’est la vérité. Le cinéma, c’est 24 fois la vérité par seconde. »

— Jean-Luc Godard

Rendez-vous compte, chez James Cameron, le cinéma, c’est 48 fois la vérité par seconde. Et en relief ! N’est-ce pas dramatique que toute cette vérité soit au service d’un mélodrame tant aquatique qu’explosif ? Et je ne cite pas Godard gratuitement, qui s’exprimait déjà en ce sens au travers de 3x3D : Les Trois Désastres il y a maintenant 10 ans — peut-être en réaction au film précédent de James Cameron, qui était déjà Avatar (2009), et qui, rappelons-le, avait fait l’effet d’un tsunami chez les exploitants, en particulier les plus modestes, en ne sortant qu’en numérique.

Je ne suis pas particulièrement godardien, et pourtant j’ai envie, aujourd’hui, de marcher dans ses pas. Je me transformerais en Jean-Pierre Beauviala (ou simplement je trouverais un équivalent actuel), retournerais rue de la Paix, à Grenoble, pour rouvrir les usines Aatön — que j’appellerais Aatön 3D — et imaginerais une caméra numérique 3D portative et bon marché. Il s’agirait, je crois, du meilleur hommage possible à rendre au feu cinéaste franco-suisse.

Avec cela, nul doute que Jerzy Skolimowski parviendrait à augmenter la virtuosité expérimentale de son film, tout comme la réalité vertigineuse de son âne. Equipé ainsi, je suis certain que Paul Thomas Anderson réussirait à intensifier ses folles courses amoureuses et la vitalité de ses personnages. De cette façon, il est clair que Félix van Groeningen et Charlotte Vandermeersch arriveraient à élargir le sentiment de grandeur et de beauté de leurs paysages et travellings cahoteux à flanc de montagne. Et bien-sûr, tous les autres encore pourraient faire un travail merveilleux, même dans l’animation où Jonas Poher Rasmussen et Mamoru Hosoda jouaient déjà du mélange de différents styles, entre l’image photographique et le dessin pour l’un, et les techniques dites de « 2D » et de « 3D » pour l’autre : pourquoi ne pas aller plus loin encore, plus profondément dans l’image ?

- The Green Knight de David Lowery

The Northman de Robert Eggers - X & Pearl de Ti West

- Nope de Jordan Peele

- Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson

Bones and All de Luca Guadagnino - C’mon C’mon (Nos âmes d’enfants) de Mike Mills

- Falcon Lake de Charlotte Le Bon

- Metsurin Tarina (L’Étrange Histoire du coupeur de bois) de Mikko Myllylahti

EO de Jerzy Skolimowski - Three Thousand Years of Longing (Trois mille ans à t’attendre) de George Miller

Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret

Jacky Caillou de Lucas Delangle

Flop 1 : Frère et sœur d’Arnaud Desplechin

Mention « manque d’originalité » : Coupez ! de Michel Hazanavicius et Smile de Parker Finn

Je pense que je ne considérerai jamais aller suffisamment au cinéma. Pourtant j’ai toujours du mal, lorsque je réfléchis aux œuvres que j’ai pu voir dans l’année, à choisir, parmi toutes celles que j’ai aimées, celles qui m’ont le plus touché et à n’en retenir que certaines pour composer un top ; et je ne parle même pas d’établir un classement, ce que j’aurais voulu éviter mais cela me permet de faire des ex æquo, et donc d’inclure plus de films, alors je m’adapte et je m’y contrains.

En cherchant donc à déterminer quels films intégreraient mon top cette année, il y en a un qui m’est apparu avec une certaine évidence : Falcon Lake de Charlotte Le Bon, le tout dernier film que j’ai pu découvrir au Festival de Cannes et qui m’a profondément marqué. Après 100 minutes passées dans les Laurentides, baigné dans le bleu du lac et entouré du vert des arbres qui l’encercle, les images fantomatiques encore en tête comme si les couleurs de la pellicule avaient été encrées dans ma rétine par le grain du 16mm, je remarque au générique que le film a été librement adapté du roman graphique Une sœur de Bastien Vivès – roman graphique sur lequel je mettrai la main quelques mois plus tard et que je lirai finalement, ayant longtemps hésité, de peur que ne s’estompent à la lecture les impressions laissées en moi par Falcon Lake. Si on retrouve de nombreux éléments de l’œuvre originale dans le film, ce dernier s’en écarte et s’en émancipe, déclarant ainsi son indépendance et sa propre originalité par rapport au matériau initial pour pleinement exister en tant que long-métrage ; les deux œuvres sont similaires mais complètement autonomes, elles possèdent chacune leur identité propre, comme deux sœurs jumelles.

Après avoir eu du mal mais établi le(s) top(s) ici présent(s), dont la séparation en deux « catégories » s’est imposée sans quoi cela aurait été trop compliqué pour moi de faire une sélection, j’ai remarqué que plusieurs autres films qui le(s) composent sont des adaptations. C’est notamment le cas de The Green Knight de David Lowery qui transpose le roman de chevalerie du XIVème siècle Sire Gauvain et le Chevalier vert, dont l’auteur présumé (puisqu’il a été écrit anonymement, autrement dit « sous X« ) est le « Pearl Poet » – ça ne s’invente pas. Cette adaptation, le cinéaste l’assume pleinement et la revendique puisqu’il est mentionné après le générique d’introduction que le long-métrage est « une adaptation filmée » dont le titre, The Green Knight, n’est d’ailleurs qu’une partie de celui de l’œuvre originale, Sir Gawain and the Green Knight. Cependant, David Lowery ne se contente pas de livrer une simple illustration filmique du récit mais signe une œuvre pleinement cinématographique, privilégiant bien souvent les images (et la lumière !) aux mots et à la narration, ne se reposant pas uniquement sur le roman qu’il adapte et qu’il ne respecte donc pas scrupuleusement à la lettre, s’autorisant à s’en éloigner pour se l’approprier. Du reste, cet éloignement de l’œuvre littéraire se manifeste dans le texte que l’on peut voir à l’écran, souvent superposé aux images : s’il indique les différents chapitres qui structurent le film, on le retrouve aussi dès le début où l’on peut lire, peu après l’annonce de l’adaptation évoquée précédemment, « Sir Gawain and… », plusieurs fois et avec différentes graphies, tandis que le titre du film, The Green Knight, n’apparaît qu’à la fin, divisant ainsi le titre de l’œuvre originale en deux parties distinctes séparées par le long-métrage lui-même, symbolisant de cette manière la mise à distance du roman par le film ; quand il aurait donc pu y avoir plusieurs adaptations possibles de « Sir Gawain and… », au final il n’y a qu’un The Green Knight.

Ces deux films offrent alors pour moi une parfaite réponse à la question « qu’est ce qu’une bonne adaptation ? », que l’on peut parfois se poser. Bien sûr, ce ne sont que des exemples et il y a de nombreuses façons de bien transposer cinématographiquement une œuvre préexistante. Et si je ne sais pas comment Luca Guadagnino, spécialiste de l’exercice puisque ses deux précédentes fictions sont aussi des adaptations, traite le matériau original dans son Bones and All – je ne peux qu’admirer le résultat -, je sais que Lucas Delangle s’inspire et se sert de manière étonnante de L’Appel de la forêt de Jack London pour son premier long-métrage à la fois fantastique et naturaliste, Jacky Caillou, et je sais aussi que Robert Eggers se base, une fois n’est pas coutume, sur un récit populaire pour imaginer son film The Northman, et en l’occurrence sur la légende scandinave d’Amleth, qui fut auparavant l’une des sources de la tragédie Shakespearienne ; mais je sais surtout que, même si je n’aime pas me concentrer sur le négatif, Michel Hazanavicius est passé à côté de ce qui aurait pu être un très bon remake en adaptant maladroitement Ne coupez pas ! de Shin’ichirô Ueda. Il n’a sans doute pas entièrement saisi l’esprit du film, ce qui expliquerait pourquoi il l’altère jusque dans son titre, qu’il déforme en nommant son propre long-métrage Coupez !, ce qui change complètement le sens que véhiculait le titre original Kamera o tomeru na ! (littéralement « N’arrêtez pas la caméra ! ») même dans sa traduction française. Je sais enfin qu’il vaudrait presque mieux ne pas parler de Smile, dont le réalisateur « s’inspire » un peu trop fortement d’It Follows de David Robert Mitchell, d’abord pour son intrigue (une jeune femme est suivie par une entité invisible pour les autres qui lui a été transmise par une personne « infectée » et qui cherche maintenant à la tuer) mais aussi et surtout pour sa mise en scène qu’il n’hésite pas à recopier, reproduisant certains plans quasiment à l’identique. C’est ce que font les mauvais élèves lorsqu’ils sont en manque d’inspiration : ils jettent un œil sur la copie des autres, meilleurs qu’eux, pour essayer de s’en sortir – c’est une technique de survie, le principe même de la théorie de l’adaptation.