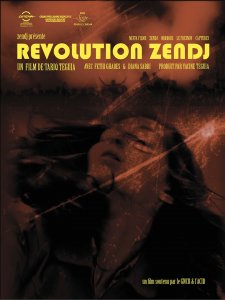

Révolution Zendj de Tariq Teguia

Le cinéma est une arme chargée de forme …

Il est toujours intéressant de voir comment un cinéaste définit son époque, sondant une réalité partagée avec les spectateurs, permettant ainsi d’ouvrir un dialogue interne en chacun.

Le cinéma pourrait être un flux traversant cette infinité de prismes que sont les réalisateurs, se déclinant en un kaléidoscope de sons, d’idées et de formes. Et il serait risqué de vouloir uniformiser, catégoriser, « ranger à sa place ». Au contraire, questionner son époque en incluant des individualités, ouvrir de nouveaux paysages sémantiques mais surtout poétiques semble être le mantra récité par Tariq Teguia, qui depuis 26 ans réfléchit sur son pays – l’Algérie – sa place dans le monde, dans le cinéma et dans le coeur de ces citoyens.

Avec son dernier film en date, Révolution Zendj (ثورة زنج Thwara Zanj, sorti en 2013 mais parvenu en France seulement en 2015), Teguia renouvelle son dispositif, se penchant sur les connections de l’Algérie avec le monde, éclatant son récit en trois dynamiques, trois individualités qui se croiseront à Beyrouth, hier capitale de l’espoir du monde arabe devenue aujourd’hui une Babylone fantomatique. Entrainant ainsi le spectateur dans cette circulation des personnages, des espaces, des histoires dans l’Histoire et des formes et dans la Forme qu’est un film.

… pointant le passé …

Le cinéaste algérien tisse pendant 137 minutes un parallèle entre le présent et le passé, au travers de l’enquête menée par un journaliste d’Alger, poussé par des émeutes contemporaines à se pencher sur la Révolution Zendj conduite par les esclaves noirs au IXe siècle dans le Sud de l’actuelle Irak. Le chroniqueur Ibn Battûta quitte son pays pour se diriger vers Beyrouth, encore sous le choc des attaques israéliennes. Il croisera une étudiante palestinienne vivant en Grèce, Nahla, décidant de rentrer dans son pays natal en passant par la capitale libanaise. Ville traversée et investie temporairement par des entrepreneurs étasuniens cherchant à construire un complexe commercial sur les habitations en ruines de Bassorah, au Sud-Est de l’Irak, devenue elle aussi une cité fantomatique. C’est Ainsi qu’Alger, Beyrouth, Athènes et Bassorah apparaissent comme des carrefours spatiaux et temporels, des paysages permettant de faire ressurgir le passé. Le réalisateur cherche en effet à « convoquer à travers la profondeur de l’Histoire, le présent immédiat », motif principal du film.

Qu’est ce qui a poussé ces esclaves à se soulever contre le pouvoir des abbassides ? Qu’est ce que qui pousse Ibn et Nahla à se rendre à Beyrouth ? Sans l’orgueil de vouloir apporter des réponses, Teguia met en forme ce qu’il voit, soit une recherche de liberté courant à travers les âges, et criant à travers ces deux figures archétypales et pourtant bien réelles. Une recherche de la liberté se manifestant par une fuite des personnages, mais aussi des sons et des paysages. Cristallisant, en somme, une liberté des formes, dépassant leur simple statuts d’objets esthétiques.

La séquence initiale introduit un aspect de cette idée : c’est par la forme que s’exprime le récit. En effet quelque chose, non pas tout de suite un personnage, mais une forme noire, vacillante, marche vers nous dans le bord droit du cadre. Elle disparaît et apparaît au gré des bourrasques de sables saturant le cadre d’un blanc terne. Un sample techno accompagne les souffles du vents augmentant en intensité. Notre silhouette se précise, surgissant alors plus grande, allant cette fois de la gauche vers le droite. Il s’agit d’un homme dans le désert. Un peu perdu il regarde autour de lui, tousse plusieurs fois. Ce jeu de perte de repères, à la fois pour notre homme et pour nous spectateurs, se prolongera dans le plan suivant : la vision hallucinée d’une manifestation. Nimbées d’une teinte orange, d’autres silhouettes plus ou moins distinctes se fondent entres elles, esquissant la vie d’une manifestation : un cortège en croise un autre, une dynamique principale entrecroisée de trajectoires solitaires s’écrasant contre les « forces d’un ordre » et finissant par battre en retraite. Ainsi, une intensité croissante, véhiculée par cet homme en noir cerné de blanc, explose en une multitude d’images et de formes, mariant aux manifestants les noms d’institutions, d’acteurs et membres de l’équipe technique ayant travaillés sur cette révolution.

… pour toucher le présent.

La séquence suivante, montrant l’arrivée du journaliste dans une ville de la région du M’zab, poursuivra cette dynamique de fuite par la course d’hommes masqués. Couvert d’une capuche et d’un keffieh ils s’enfuient dans des petites ruelles, continuant la trajectoire des manifestants, mais en introduisant une autre forme d’anarchie, cette fois dans la diégèse.

Un sentiment d’étrangeté s’immisce dans ces plans devenu statiques, cadrant de face plusieurs d’entre eux devenant des portraits d’anonymes, et nous inscrivant un peu plus dans la réalité, de part leur simplicité. Ce sont ses figures masquées qui évoqueront au chroniqueur la révolte zendj, se comparant eux mêmes à des fantômes.

Une certaine arythmie dans le montage de cette séquence se retrouvera durant le film. Par une alternance entre des plans s’étirant tels le cheminement de nos personnages et d’inserts abruptes rappelant une certaine esthétique du documentaire, elle participera à cet effet de réel. On se souviendra de ces longs plans de répétitions, où deux jeunes et une étudiante répètent une pièce « A la mémoire de Jackson Pollock », tout comme de cette vue en time lapse sur des buildings en constructions, fondant deux temporalité par le croisement de plusieurs nappes nuageuses. Ce montage tient en éveil le spectateur, gardant sa conscience active grâce des scènes où la simplicité de l’action filmée (une discussion, un regard, un déplacement) s’inscrit dans un cadre mouvant, vivant par cette arythmie. Telle est la vision du réel que nous propose Tariq Teguia : des actions souvent banales dans un contexte toujours différent.

Elle apparaît spontanément lors d’une séquence en noir et blanc, proposant un des rares moments d’intimité entre Ibn et Nahla, comme si cette variation chromatique rendait leur regards plus tendres, plus profonds, mettant ainsi en valeur l’énonciation du mot « Anarchie ». Nahla, se tenant devant une bibliothèque, énumère des livres; derrière elle Ibn cherche son cadre pour prendre une photo avec son appareil numérique. L’étudiante cosmopolite ouvre au hasard un livre, dont le titre ni l’auteur ne sont nommés. Une définition soulevant le caractère indéfinissable de ce mouvement de vie est lue à deux voies. A sa prononciation le journaliste caresse les cheveux de la jeune femme, se rapproche de son dos pour l’enlacer, mais c’est sera Nahla qui, dans une rotation improvisée, apposera sa tête sur le dos de l’homme en noir.

Alors le moyen de comprendre et de matérialiser filmiquement le monde ne peut être qu’anarchique, repoussant ainsi toutes les directions ou organisations préconçues (d’hommes, d’idées ou de plans). Car nous sommes loin du cinéma largement diffusé (si loin que le film est quasi introuvable sur internet). Teguia explore cette anarchie inhérente à la réalité pour nous donner une film encore tristement actuel, où les solutions sont encore cherchées et non données. Traçant par cette circulation des personnages, des espaces, des histoires et des formes, plusieurs lignes de fuites ne voulant pas occulter la monstruosité croissante de l’homme. Mais y questionner les origines de ce mal pour pouvoir éventuellement le défaire au présent.

Dans son désir de parler du réel inspiré du passé, Teguia nous propose de suivre cette voie anarchique, car le présent reste encore complexe et éclaté, car une anarchie cinématographique n’a jamais était aussi cohérente et nécessaire.