After Love, Aleem Khan, 2020

Dans la simplicité d’un plan fixe, qui encadre, au premier plan, une femme voilée dont on apprendra plus tard le prénom : Mary, préparant du thé, et un mari, à l’arrière-plan, qui s’assoit dans son fauteuil et met de la musique en attendant sa femme, on découvre deux êtres, qui, malgré leur séparation dans l’espace, sont unis par une force supérieure, cette musique qui traverse la pièce et qui relie leur coeur. Et puis, un lent travelling, qui s’enfonce dans le salon avec Mary et son plateau. Le champ se resserre sur cette pièce où se déroule le plus grand des drames. Mary appelle son mari, mais il ne répond pas, elle s’agenouille et le secoue, mais il ne répond pas. Et le son disparaît progressivement, laissant le silence résonner dans un espace qui semble maintenant immense. En une scène et en un plan, le ton du film se fait puissamment ressentir. Tout en douceur et en délicatesse, Mary doit faire face à la mort de son mari, d’une part, et à sa trahison, de l’autre, puisqu’elle découvre, en rangeant ses affaires, qu’il menait une double vie. Elle se rend alors en France, à Calais, à seulement 34 km, et découvre une maîtresse et un fils. La frontière ne marque plus seulement l’autre pays, mais l’autre monde, radicalement différent, construit par son mari en parallèle de leur vie. Elle devient leur femme de ménage, et erre dans leur maison comme un fantôme à la recherche de tout ce qu’elle n’a pas eu et de tout ce qu’ils ont perdu sans le savoir. After Love raconte le chemin de ces deux familles qui se reconstruisent ensemble, avec une simplicité de mise en scène déconcertante d’émotions. Il mérite amplement le prix de la meilleure musique, signée Chris Roe, qui lui a été décerné, notamment pour sa scène de fin, qui laisse ses personnages sur les hauteurs de Douvres, où les falaises ouvrent l’horizon, et où le bruit de la mer sèche les larmes.

The Whaler Boy, Philipp Yuryev, 2020

Ruelle sombre dans une ville d’imaginaire new-yorkais, une jeune fille peu vêtue entre dans un studio. La porte s’ouvre sur un univers rose bonbon. On la voit allumer sa caméra et se regarder. Puis on regarde son image sur un écran inconnu. Dans un contre-champ, on découvre une dizaine d’hommes entassés dans une cabane. Ils sortent les uns après les autres, et le dernier, Leshka, sera notre protagoniste. Laissé seul avec l’image de la fille, elle devient son obsession. Dans un cut brutal, on passe en contre plongée sur une chasse à la baleine. Une balade eighties est lancée, et l’on regarde, sur fond d’une voix éthérée lynchienne, l’horreur du sang qui se répand dans l’eau et les cadavres tirés sur la plage. Cette musique, c’est le son fantasmé de l’image de cette cam-girl qui hante le détroit de Béring et l’esprit de Leshka, qui n’a plus qu’une idée en tête, aller en Amérique pour la rencontrer.

Entre road-trip comique et drame hallucinatoire passant de l’absurde à l’horreur, The Whaler Boy est une fiction délirante en format quatre tiers, où la caméra à l’épaule fait tanguer les images comme les chasseurs tanguent sur leurs bateaux et comme le spectateur tangue devant cette histoire sans queue ni tête qui est pourtant aussi obsédante que l’image de cette cam-girl. S’il n’était pas notre coup de cœur, son originalité justifie tout de même le Grand Prix du Jury.

L’Affaire collective, Alexander Nanau, 2019

30 octobre 2015, un feu se déclare pendant un concert dans la salle du Colectiv Club, à Bucarest. C’est la panique. Alors que les installations commencent à s’effondrer, on court dans tous les sens, à la recherche d’une issue de secours qui n’existe pas. C’est sur cette apocalypse que démarrent le documentaire et la quête de justice du journaliste Catalin Tolontan. Car outre l’absence d’issue de secours, c’est surtout le système politique et de santé qui sont mis en cause par les victimes. Le gouvernement, sous prétexte de la compétence de ses médecins et équipements, refuse leur transfert dans des hôpitaux étrangers. Transférés dans un hôpital mal équipé, des dizaines de brûlés périront donc d’infections nosocomiales non ou mal traitées. Soixante-trois morts, et plus de cent cinquante blessés. Premier scandale mis au jour par Catalin Tolontan et ses collaborateurs à la Gazeta Sporturilor : la question des désinfectants vendus par le groupe Hexi Pharma, qui, en fait, ne désinfectent rien (car dilués en moyenne dix fois plus que ne le préconise la norme européenne) et qui pourtant sont encore utilisés dans des milliers de salles d’opération chaque jour. Puis vient la question de la responsabilité politique. La détermination des journalistes en parallèle du lent rétablissement des victimes sont au cœur de ce travail d’investigation, qui avance au rythme lent des changements sociaux et politiques. Plus qu’un documentaire sur un incendie ou un scandale, c’est un film, qui, à l’orée de la fiction, raconte un Etat mafieux – comme ses journalistes l’appellent – sa corruption, sa force, mais peut-être aussi, sa fin.

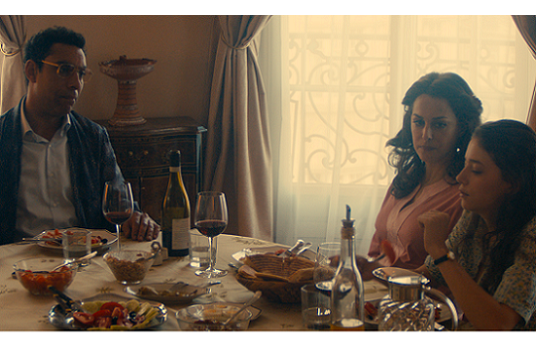

Cigare au miel, Kamir Aïnouz, 2020

Après un générique paré de rose, qui fait vibrer l’image quasi abstraite d’un clitoris – qui sera dans le film, à la fois une partie du corps, et un symbole féministe – on plonge dans le quotidien bourgeois d’une famille d’origine algérienne. Un quotidien de 1993, à Paris, où la situation de l’Algérie n’atteint que de façon lointaine la capitale. Selma, qui n’a pourtant presque pas vécu là-bas, se sent concernée par la radicalisation qui se déroule dans son pays. Elle fonde, d’ailleurs, son oral d’entrée en école de commerce sur ces événements et sa dualité identitaire. Le film mêle ainsi les problématiques, entre questionnements religieux, troubles politiques et surtout, volonté d’émancipation d’une jeune fille enfermée dans des carcans. Celui de sa famille d’abord, qui bien qu’ouverte, fait preuve d’une certaine insistance concernant le mariage de Selma avec un prétendant choisi par eux. Celui de la société ensuite, qui tour à tour refuse son identité – puisqu’elle blanche elle ne serait pas algérienne – et la lui reproche, à coup de sous-entendus et de racisme ordinaire. Et celui, encore plus omniprésent, des hommes, dont elle sera victime à diverses reprises, subissant plusieurs formes d’abus sexuels et notamment un viol dont la violence insoutenable est renforcée par le cadre idyllique dans lequel il se déroule sous nos yeux impuissants. Ces multiples oppressions, Selma tente de les combattre par un fort caractère et de fines répliques, puis par une volonté de libération sexuelle, qui lui apportera un sentiment de contrôle et la force de dépasser les traumatismes vécus.

Malgré quelques hésitations rythmiques, et une mise en scène assez sobre, le film reste fort et intéressant dans sa manière de faire de Selma une héroïne féministe et une métaphore de l’Algérie.

Last Days of Spring, Isabel Lamberti, 2020

Dans une minuscule chambre, un bambin joue avec un téléphone portable. Dans la cuisine de quelques mètres carrés seulement, sa mère et sa grand-mère font la cuisine. Un ado les rejoint, fier de donner à sa mère, la grand-mère du bébé, le gel douche qu’il a volé au supermarché. C’est le quotidien de la famille Gabarre Mendoza, dans leur maison de fortune qu’ils ont construite eux-mêmes il y a des dizaines d’années, au centre de La Cañada Real, un bidonville près de Madrid. On suit parfois un frère, David, lorsqu’il attend le bus pour l’école de coiffure, où lorsqu’il se lance dans des plans pour gagner un peu d’argent. On suit aussi son père, qui fait des allers-retours entre la maison, le générateur au bout de la rue qu’il doit sans cesse réparer et une sorte de centre social qui doit l’aider, lui et sa famille, à trouver un nouvel appartement, puisque leur bidonville sera bientôt rasé. Last Days of Spring est le portrait d’une vie difficile, où la pauvreté et les difficultés sociales n’empêchent pas la joie de vivre et les moments heureux. C’est le portrait du déchirement d’une grande famille, qui après avoir tout construit ensemble, doit se séparer. Il n’y a pas de musique hormis celle que chantent les personnages. Pas de fioritures dans la mise en scène, et tout passe par le jeu d’acteur et la caméra à l’épaule soulignant la confusion de cette vie en terrain vague.

Shorta, Frederik Louis Hviid et Anders Ølholm, 2020

Shorta est un film qui regarde, avec beaucoup d’humanité, deux camps se battre, s’entremêler et se sauver. Tout commence avec l’arrestation de Talib Ben Hassi, 19 ans, dans des circonstances troubles, à tel point que ce n’est pas en garde à vue qu’il se retrouve, mais à l’hôpital. Hoyer, flic témoin de l’arrestation, doit témoigner le soir même. Mais en attendant, il est mis en équipe avec Andersen, un flic borderline qui cherche à savoir ce que dira Hoyer, et à la faire changer d’avis s’il s’avérait qu’il mettait ses collègues en cause. C’est dans un climat de tension que les deux policiers partent en patrouille dans Svalegarden, entre montage en jump cut à la Edgar Wright, où tous les sons anodins deviennent puissants et musique de rap qui transmet avec jouissance la sensation de puissance éprouvée par Andersen. Et puis. Et puis tout s’arrête. Andersen prend à parti un jeune, Arabe, de la cité, et lui demande ses papiers. Filmée comme un duel de western, la fouille se transforme en humiliation et la scène en séquence de thriller. Et la mort de Talib Ben Hassi est annoncée aux infos. C’est le point de départ d’une traque des deux flics, piégés dans le quartier et abandonnés par leur hiérarchie qui ne veut pas venir les chercher. Deux flics pas du même côté et une constellation d’être humains qui se rencontrent le temps d’une nuit d’horreur. Le film nous coupe le souffle avec ses personnages et nous éblouit avec une photographie éclatante jusqu’à la scène finale, dans la nuit noire, où chaque bruit et chaque lumière devient menace mortelle. Shorta est un thriller incroyable, qui ne tombe pas dans l’écueil du manichéisme, mais peint avec nuances chacun de ses personnages, montrant bien que la guerre n’est jamais dans les idées mais dans le cœur de certains hommes.

Quo Vadis, Aida ? Jasmila Zbanic, 2020

On est en 1995, à Srebrenica, et les Serbes de Bosnie ont pris d’assaut les villes, forçant tous les habitants à se retrancher dans le camp de l’ONU. Alors que des milliers de personnes attendent devant les grilles, à l’intérieur, le général s’adresse à la petite centaine qui a pu entrer dans la base et explique qu’il a besoin de volontaires, pour aller négocier avec l’ennemi. Il parle anglais, et c’est Aida qui traduit ses mots. Elle traduit, avant d’aider les soldats à l’extérieur de la base, ceux qui doivent retenir les réfugiés. Elle cherche sa famille, parmi cette foule, et négocie leur entrée. On refuse, car la base est pleine. Aida insiste et réussit, en faisant de son mari l’un des négociateurs qui partira avec le général. On comprend, lors des négociations, que l’ONU n’a aucun pouvoir, et qu’elle doit, pour protéger la population survivante, accéder à toutes les requêtes de l’envahisseur. Le camp de l’ONU, alors qu’il devait être symbole de liberté, est une prison pour ceux qui y sont alors que les Serbes de Bosnie arrivent pour les évacuer. Le drame historique qui nous est relaté est mis en scène avec brio et l’actrice principale captive par la justesse de son jeu. Quelques fulgurances esthétiques sont même au rendez-vous, lors de flashbacks de la vie quotidienne avant la guerre, où la danse et les rires étaient les maîtres mots, et où les protagonistes regardent systématiquement la caméra. Un regard du passé qui nous renvoie à notre position spectatorielle et qui sonne comme une accusation transperçante de notre passivité pendant cette guerre. Rien de surprenant, donc, à voir le film remporter la Flèche de Cristal cette année.