Retours en analyses par cinq chercheurs

Inventaires formels

Lucia et son visiteur font leur cène : il s’apprête à quitter la mère de famille, livrée à elle-même et à son chamboulement. Ce dernier face-à-face est pourtant indémêlable d’un à venir, Laurent Fiévet transformant la scène en une Annonciation (faite à Lucia), alors même que le visiteur reste muet, laissant la parole (inaudible dans la pièce) à son vis-à-vis. Une accumulation d’Annonciations renaissantes se superpose au plan du Théorème de Pasolini, comme pour mieux démentir ou exorciser cet adieu. La liquidation d’une brève rencontre se transforme en promesse, par la grâce d’une composition décalquant l’iconographie classique de l’Annonciation – l’Ange Gabriel, les ailes faites des troncs d’arbres dans le dos, face à la Vierge Marie, le livre abandonné à ses côtés, dans l’hortus conclusus, « jardin enclos » qui la symbolise. Raccrocher le moment où s’ouvre un abîme à une imagerie reconnue, c’est combler un « vide », celui que laisse le départ du visiteur dans la vie de Lucia. A cette compensation visuelle s’ajoute une consolation auditive, le monologue de Lucia étant remplacé par le son d’une scène ultérieure (portière qui claque, moteur de voiture, râle, Requiem de Mozart), quand Lucia s’est offerte à un homme de passage. Loin de la naissance de l’enfant de Dieu, donc, promis par cette prolifération d’Annonciations.

C’est qu’une Annonciation répétée mille fois n’en fait pas une vérité – et qu’à la limite, trop d’Annonciations tue l’Annonciation. C’est aussi que l’Annonciation, justement, ne fait qu’annoncer, et annoncer ce qui relève de l’infigurable : le mystère de l’Incarnation, de Dieu fait homme (l’union charnelle de Lucia et du visiteur étant justement retenue dans l’invisible d’un hors-champ). De quoi accouchera l’entrée dans la vie de Lucia de celle du visiteur, puis son départ précipité ? Si sa venue a « rempli » (empito, d’après les mots de Lucia) son existence, c’est qu’elle l’a ensemencée, y plantant une graine dont les fruits ne se verront jamais. A son tour, Laurent Fiévet remplit le plan suspendu et étiré où bâillent toutes les questions, où s’ouvrent toutes les béances, de mille images lourdes de sens et d’histoire. Les Annonciations comblent un cadre privé de mot et d’action. Quelque chose va advenir, mais sa formulation, encore plus sa représentation, sont incapables de germer. Alors, on annonce, on ne cesse d’annoncer, jusqu’à se résoudre à un cri, celui de Lucia, noyé dans l’inarticulé. Bloquée sur le bout de la langue (dans une autre pièce, On The Tipe of the Tongue, l’artiste empêche l’advenue de numéros chantés), L’Annonce faite à Lucia nous offre le spectacle enfiévré d’une gestation sans fin, d’une naissance indéfiniment ajournée.

Envolées

Comme souvent, Laurent Fiévet est parti d’une œuvre filmique antérieure pour concevoir cette nouvelle pièce intitulée Suites baroques. Comme tout aussi souvent, il ne crée pas d’images nouvelles mais en propose un remploi grâce à un montage vidéo original. Il s’agit donc d’une pratique plasticienne qui se développe en ne respectant pas la finalité des images cinématographiques, ni leur chronologie, ni même la dramaturgie mise en place dans l’oeuvre initiale puisque le montage adopté tend à défaire l’unité et la succession des extraits choisis. Pour créer cette nouvelle pièce sont composés six moments audio-visuels, dûment numérotés. Leur durée inégale n’implique ni début ni fin et procède par touches répétitives, par boucles visuelles ou sonores, par allers et retours insistants ou hésitants. Le travail technique, délivré des attendus narratifs qui le détermineraient, ouvre à des perceptions inédites. Ici, c’est le dernier film de Luchino Visconti L’Innocent, réalisé en 1976, qui a été retenu. Si l’essentiel du film obéit à une réappropriation libre de l’histoire d’adultère racontée dans le roman éponyme de Gabriele D’Annunzio., les montages imaginés par Laurent Fiévet, se détachant du contexte narré, en privilégient l’intensité sensorielle : profusion de l’ornementation des demeures aristocratiques, richesse des couleurs et des costumes, abondance des fleurs et de leurs fragrances supposées sans oublier l’enivrement qu’on peut leur attribuer….

Comment faut-il entendre le terme suite utilisé par Laurent Fiévet dans la mesure où son travail ne se présente pas comme un prolongement donné à l’histoire du film ? Est-ce au sens musical puisqu’il existe des oeuvres qui répondent à cette appellation ? Mais Laurent Fiévet n’a pas recours à ce genre de composition. Ce sont des sonates qui sont associées à son travail visuel : de Haendel, de Jean-Marie Leclair, de Jean Sébastien Bach ou d’un de ses fils. Elles datent du XVIIIe et, venant compléter le reste de la formation, elles se caractérisent par l’emploi de la flûte baroque appelée traverso. De son côté, Visconti a mobilisé des extraits musicaux connus dont s’est détourné également Laurent Fièvet : Berceuse et Valse de Chopin; Marche turque de Mozart; Jeu d’eau à la Villa d’Este de Listz., qui n’appartiennent pas au répertoire baroque. Seul y fait référence un moment de la matinée dans les salons de la Princesse interprétée par l’actrice Marie Dubois (qui n’est pas sans rappeler la matinée Guermantes). L’air chanté par la mezzo-soprano Benedetta Pecchioli est extrait de l’opéra de Gluck : il s’agit du célèbre lamento d’Orphée à l’Acte III : « Que serai-je sans mon Eurydice? », après que s’étant retourné le héros déplore la perte de la femme aimée qu’il avait cru avoir retrouvée, selon une suite baroque de sentiments.

Toutefois, Laurent Fiévet ne reprend pas l’accompagnement sonore du film et confie qu’il n’est pas à l’origine des choix musicaux de sa pièce. Ce travail résulte d’une commande adressée par Sébastien Amadieu, directeur de l’ensemble Précipitations. Ainsi, la succession des sonates était déterminée à l’avance : il s’agissait d’illustrer visuellement le programme d’un concert pour clavecin et traverso, images qui suggéreraient des accords olfactifs suscités par l’écoute des sonates. Il n’est pas impossible qu’en choisissant le film de Visconti, Laurent Fiévet ait été sensible à la ressemblance de certaines séquences viscontiennes avec la Recherche du temps perdu, notamment l’épisode de la matinée musicale où toutes les apparences vacillent, se dédoublent ou se troublent tandis que les personnages se confondent ou deviennent difficilement identifiables…

Dès lors, ne faudrait-il pas interroger autrement la notion de baroque ? Loin des approximations qui concourent à en faire l’épithète désignant toute forme artistique insolite, compliquée et surchargée, le sens du baroque a été dégagé par Gilles Deleuze à partir d’une lecture de Leibniz qui a donné naissance au livre intitulé Le Pli. Ce dernier commence par une formule magistrale où l’on comprend que le baroque ne renvoie pas une essence mais à une fonction opératoire : « il ne cesse de faire des plis ».

Renoncer à l’essence fixiste pour passer à la fonction du plissement baroque introduit le mouvement inducteur de variations. Le trait du Baroque, c’est le pli qui module et va à l’infini. Voici que se dessine une suite ininterrompue avec ses allers et retours, ses creux et ses reliefs, ses ombres et ses reflets. Sa particularité est d’instaurer une modulation de petites différences. Telle suite juxtapose les divergences pour constituer grâce à la variété du pliage une continuité dynamique, déviante, composite, autrement dit baroque. On pense aux œuvres du Bernin, aux chapelles qu’il a créées au moyen du bel composto, qui est un composé hétérogène d’architecture, de peinture, de sculpture, de couleur, d’or et de lumière, sorte de montage tumultueux nécessité par ces chapelles où il est question de transformations de l’être (annonciation, extase, noces mystiques…).

On peut en déduire une définition de l’individu. Par delà ce qui le détermine ou l’assujettit à une origine, à une identité, à une appartenance, à une filiation personnelle, il est le lieu où s’agencent des singularités possiblement divergentes. Suite de différenciations, actualisées ou non, telle est l’individualité pliée du baroque. C’est la question majeure du cinéma de Visconti : dans tous ses films, où aucun personnage ne conserve un seul et même comportement, est posée la question d’un être dont l’identité n’est ni unifiée, ni définitoire, ni pérenne.

L’Innocent repose sur un trio mélodramatique : le mari, Tullio Hermil, son épouse Giuliana et sa maîtresse la Comtesse Teresa Raffo interprétés par des acteurs dont Visconti déplace le registre. Tel le couple Hermil, appartenant à la haute bourgeoisie, qui est formé par Giancarlo Giannini et Laura Antonelli venus de la comédie populaire italienne (en 1973 , dans Le Sexe fou, ils s’étaient illustrés dans les sketches de Dino Risi où ils alternaient une série de couples brocardant divers comportements amoureux et sexuels). Giannini figurait à merveille le veule, l’hypocrite, le bellâtre, le jaloux… qu’il rejoue à l’occasion en la personne de Tullio lorsque son visage ou son regard s’obscurcit, se trouble, se fait menaçant.

La fidèle et compréhensive Giuliana suit aussi une évolution inattendue : elle prend un amant, se retrouve enceinte et cet enfant devient un enjeu. Tullio, assez détaché de cette épouse qu’il affectionne comme une sœur, sent qu’un changement a lieu, se rapproche d’elle, redevient amoureux, puis possessif jusqu’au meurtre tandis qu’il se détourne de son impérieuse maîtresse, incarnée par Jennifer O’Neil (qui vient de Rio Lobo de Howard Hawks). Tout en jouant du contre-emploi des acteurs transparaissant sous leur interprétation, Visconti module les métamorphoses de ses personnages pour en compliquer la profondeur et en souligner la variabilité au long du film.

Soit, pour ne prendre qu’un exemple, ce moment retravaillé par Laurent Fiévet, où Giuliana s’apprête pour se rendre probablement à un rendez-vous amoureux. Tullio a été étonné de l’entendre chanter ; il la rejoint tandis qu’elle va et vient dans ses appartements richement décorés, en fredonnant l’Air d’Orphée. Elle lui demande de l’aider à fixer sa voilette qui, tout en obéissant au code vestimentaire en usage, cachera son expression à la pensée de cette sortie alors que son époux note qu’elle vaporise un nouveau parfum. Les entrecroisements entre l’ordinaire et l’inhabituel sont remarquables. Pendant le tournage, Visconti insistait pour que le port de la voilette déforme le visage de la jeune femme. Au moment de quitter la pièce, elle se contemple dans un miroir et, quand elle sera de retour, elle s’observera à nouveau, comme pour déceler un changement survenu à sa personne. Grâce à un montage répétitif, suite d’allers et retours alternatifs autant qu’oppositionnels, Laurent Fiévet crée une durée qui excède l’épisode viscontien. Elle permet de laisser percevoir la métamorphose dans un temps qui lui est propre où les hésitations accompagnent les affleurements de la modification en cours.

Le montage insiste sur les efforts faits pour placer convenablement la subtile voilette qui fait alterner un visage puis l’autre tandis qu’elle plisse, altère les traits o soudain se détend, glisse, avant de revenir masquer les sentiments de l’épouse tout en répandant imaginairement les effluves du nouveau parfum. Tullio est troublé, étant tantôt celui qui opère et tantôt celui qui subit la métamorphose, révélant de la sorte son rôle dans l’attitude de Giuliana. De son côté, la jeune femme est soucieuse des transformations éventuellement apportées par sa nouvelle vie en se regardant dans le miroir. Chez Visconti, avant de sortir, son reflet est doublé d’un tableau de femme mûre visible dans la profondeur de la pièce, à son retour c’est l’image d’une jeune fille en robe claire qui côtoie son portrait anxieusement scruté. Laurent Fiévet choisit ce second temps où l’épouse ne sait si s’affiche son apparence habituelle ou son intime bouleversement.

Les contrastes, les mouvements réitérés, la conjugaison d’éléments variés, participent de l’expansion du pli de l’être qu’accompagnent les arabesques du traverso de la Sonate de Haendel. On mesure à l’abondance des effets que le pli baroque ne saurait procéder d’une seule ligne, si contournée fût-elle, mais résulte du bel composto déjà pratiqué par les artistes du passé.

Ici, la profusion du décor, des objets et des bouquets de fleurs, les sensations multiples déployées, même virtuellement comme les parfums, résonnent avec le tumulte des sentiments. Ce sont les richesses de ces métamorphoses qu’expose admirablement Laurent Fiévet pour les faire entrer dans sa conception hautement sensorielle du baroque rapporté aux mutations de l’être.

PARCOURS LABYRINTHIQUES

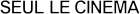

Le titre du montage de Laurent Fiévet, Retour à Marienbad, fonctionne comme le titre du film d’Alain Resnais, L’Année dernière à Marienbad. Ce sont des titres événements qui donnent la sensation qu’il se passe déjà quelque chose. Ils partagent une simplicité qui viendra bien sûr être contrariée par un déroulé éminemment alambiqué.

Le film original d’Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet, par sa structure, a un caractère programmatique qui donne envie de faire des schémas, des équations à plusieurs inconnues, à la manière de Bernard Pingaud et sa description désormais célèbre du film : « X a rencontré A, l’année dernière, dans cet hôtel ; ils se sont aimés, elle a accepté de fuir avec lui. Mais au dernier moment craignant la réaction de M etc. etc. ». Et dès son titre, Retour à Marienbad nous donne lui aussi envie de faire des équations. Nous comprenons vite que nous ne retournerons pas à Marienbad. Laurent Fiévet aurait pu appeler son film Retour au retour à Marienbad ou Retour à l’année dernière, le film de Resnais faisant déjà le récit d’un retour : nous étions vraisemblablement bien à Marienbad mais l’année dernière et cette histoire demeure encore aujourd’hui indécidable. Et nous voyons que Laurent Fiévet prend acte de cette dimension changeante du temps, la date de son montage se trouvant modifiée en fonction du jour où il est présenté. Aujourd’hui c’est novembre 2023, Retour à Marienbad. Demain ce sera janvier, février etc.

Les deux films possèdent donc, dès leurs titres-miroirs interchangeables, ce parcours déjà contrarié et impossible. Et de cette impossibilité, la première idée formelle du film de Laurent Fiévet apparaît clairement ; non pas retourner à Marienbad, mais retourner Marienbad et détourner l’année dernière. Ce retournement est le point de départ du montage : simplement faire basculer du haut vers le bas un total de seize plans du film original.

Le montage opère à la façon du jeu auquel s’exerce très régulièrement l’homme interprété par Giorgio Albertazzi : un jeu qui se joue à deux (comme le retour de Laurent Fiévet joue avec l’année dernière de Resnais) et qui présente des allumettes disposées en quatre rangées, avec respectivement une, trois, cinq, et sept allumettes. À chaque tour, le joueur prend le nombre d’allumettes qu’il veut, au moins une et dans une même rangée. Celui qui prend la dernière perd la partie. Jeu incompréhensible pour le spectateur déjà égaré, et pour l’homme qui ne cesse de perdre chaque partie, et les explications d’une femme disant « c’est une série logarithmique » ne nous sont pas d’une grande aide.

Même principe dans Retour à Marienbad. Déjà, soustraire seize plans du film original et les répartir dans quatre catégories (châteaux, allées, statues, bassin). Un premier cycle des seize plans s’engage et, une fois achevé, le montage recommence mais en soustrayant un ou plusieurs fragments d’une même catégorie. Le principe se répète encore et encore jusqu’à épuisement de l’ensemble des plans à la fin du neuvième cycle. Et comme l’écrit Laurent Fiévet, chaque fois que l’un des fragments est repris dans le cycle qui suit, il subit systématiquement une modification1.

Au fil du montage, nous identifions les motifs récurrents ou les mots prononcés plusieurs fois en voix off, tous extraits de l’Année dernière à Marienbad. Et puis, petit à petit, nous voyons les manques, et les disparitions, les variations et les modifications qui sont à l’œuvre et c’est un autre récit qui se met en place. L’effet de boucle, de cycle perpétuel, est utile puisque nous quittons progressivement la comparaison avec L’Année dernière à Marienbad pour découvrir un nouveau film, une autre manière de voir. Cet espace autrefois familier, bien que trouble mais déjà croisé, est désormais inconnu et donc à parcourir. Plusieurs sensations se mêlent et nous devenons Delphine Seyrig et Alberto Albertazzi : nous sommes sûrs d’avoir déjà entendu cette phrase mais à quel moment ? Cette image était-elle placée à cet endroit ? La musique a disparu ou n’y-a-t-il jamais eu de musique ? Bref, qu’est-ce que nous voyons et qu’est-ce que nous ne voyons pas ? Ou plus ?

De quoi nous souvenons nous ? Comme pour les personnages, la mémoire du spectateur est sans cesse remise en question à travers les cycles qui reviennent et se modifient petit à petit.

Fragments, recommencements, cycles, modifications etc. les mots pour décrire le montage est le même que celui qui nous vient en tête devant le film de 1961. Si Resnais sculpte la mémoire comme un jardin à la française, ou n’importe quel jardin, Laurent Fiévet s’appuie sur ce matériau pour le reconstruire, nous avons seulement seize plans, et resculpter un parcours multiforme qui emporte avec lui la mémoire cinéphilique du spectateur à peine remis des dédales du film original. Comme nous l’a appris Laurent Fiévet, Retour à Marienbad change à chaque exposition, le montage n’est jamais présenté de la même façon, donc l’oeuvre évolue en fonction du lieu où elle est présentée. Par son dispositif, elle devient elle aussi multiforme, changeante et soumise à des variations.

L’année dernière à Marienbad est un film qui peut se prendre dans tous les sens, qui ne se termine pas, recommence sans cesse, est toujours en mouvement, et qui refuse « l’existence d’un temps unique où tous les faits s’enchaîneraient »2 pour citer les mots de Jean-Clet Martin.

Toujours selon Jean-Clet Martin, Borges – dans son essai Nouvelle Réfutation du temps mais aussi dans beaucoup de ses nouvelles – songe à une forme déchainée du temps, un temps qui serait infiniment subdivisible et dont les portions pourraient se parcourir selon plusieurs sens et selon des directions hétérogènes. En fait, « un temps nouveau » nous dit Jean-Clet Martin, qui, libéré de la chronologie, nous rendra sensibles à « des ralentissements infinis, à des contemplations qui figent les murs, en détachent le rose pour le laisser flotter entre des événements qu’il fera immédiatement communiquer en un seul jardin aux sentiers qui divergent »3.

Dans ces quelques mots, on retrouve des éléments de Retour à Marienbad. Le montage commence par un de ces « ralentissements infinis » qui vont revenir ensuite pour introduire chaque cycle. Delphine Seyrig au ralenti dans les allées du jardin, « évoluant au rythme d’une valse lente comme une poupée dans une boîte à musique »4 selon les mots de Laurent Fiévet et qui semble chercher une issue comme si le temps de la libération n’était plus possible dans cette temporalité sans étapes. Ce qui sous-tend la question présente depuis 1961 : à partir de quand avons-nous commencé à nous perdre dans le labyrinthe ? Question qui n’appelle aucune réponse puisque le « quand ? » n’est pas possible à identifier. Nous ne sommes pas sur une ligne claire où nous pourrions fixer un point. Et les seize plans des quatre catégories du montage, cette « succession d’instants » en fait ne « fait pas le temps, elle le défait aussi bien ; elle en marque seulement le point de naissance toujours avorté » comme l’écrit Gilles Deleuze dans Différence et répétition5. Idée assez proche de Borges, et illustrée chez Resnais et Fiévet, où le temps ne serait plus un cercle bien centré mais « une ligne droite, qui entrainée par sa propre longueur, reforme un cercle éternellement décentré » toujours selon les mots de Gilles Deleuze.

« Les contemplations qui figent les murs » pour revenir à la formule de Jean Clet-Martin sont là elles-aussi. Par le retournement des plans, les statues semblent flotter au-dessus de l’eau ou simplement voler et les jardins – sont-ils d’ailleurs toujours des jardins ? – dominent le ciel avec leurs arbres en cônes parfaitement alignés qui forment autant de piquets prêts à se refermer sur le cadre.

Enfin, le bassin retourné, cercle décentré lui aussi, donne à voir l’eau qui s’élève du sol, alimentant une sorte de trou qui semble se régénérer à l’infini, sans dehors ni dedans.

Cette image hypnotique de trou régénéré à l’infini pourrait être une bonne illustration de Retour à Marienbad.

Superpositions et Porosités

Tout comme les personnages de Fenêtre sur cour, nous sommes appelés à enquêter en tant que spectateurs sur ce que nous voyons, sur ce que nous croyons voir, sur ce qui en tout cas, nous est permis et donné à voir dans la série States of Grace. C’est par un jeu de superpositions de caches que se dévoile un entrelacs entre les tableaux de Leonard de Vinci et le film d’Hitchcock. Par le chevauchement de la peinture sur le film, ou du film sur la peinture et par un travail sur l’exposition des plans, la série nous pose cette question : qu’est-ce qui fait fond dans ces images ?

Tout au long de ces fragments, Laurent Fievet fait surgir, par instants, des phénomènes où les personnages de Fenêtre sur Cour laissent place à ceux des différents tableaux. Le visage de Lisa se confond avec celui de la Vierge, le bras de Jeff avec celui de Jean-Baptiste, même le sceau de champagne que porte Lisa, devient autre lorsque cette dernière se penche vers le bas du tableau où se situe l’enfant Jésus et le bas du cadre où se trouve la table du repas de Jeff. L’image qui naît de cette double exposition nous donne le sentiment que Lisa attrape Jésus avant que le sceau ne réapparaisse. Laurent Fievet donne l’impression – au sens premier du terme – que Lisa berce l’enfant Jésus, puis le confie à Jeff qui devient père le temps de cette proposition. Le tableau rejoignant alors le film et dévoilant des images qui y seraient dissimulées. Ce travail autour du dissimulé nous rappelle que Jeff dans Fenêtre sur cour, est lui aussi à la recherche de ce qui est hors de portée de son regard. De ce fait, il fera usage d’appareils modifiant sa perception (des jumelles, puis un téléobjectif monté sur le boitier) afin de voir ce qu’il se passe chez son voisin Mr. Thorwald. Et de déceler ce qui se trouve derrière le cadre de ses fenêtres. Ce processus renvoie en un sens aux méthodes employées par les restaurateurs de la National Gallery à Londres qui en 2020, ont dévoilé́ un dessin enfoui sous le tableau de Leonard de Vinci, La Vierge au rocher. Une autre image, cachée sous la matière et dévoilée à l’aide de machines spécifiques.

Dans ces deux fragments – comme dans toute la série – Laurent Fievet déploie tout un jeu autour des cadres et des recadrages. Dans Fenêtre sur cour, Jeff observe lui-même depuis le cadre de sa fenêtre, qui donne à voir une série d’autres cadres constituée par les fenêtres et portes de son voisinage. Dans States of Grace, les cadres des tableaux sont matérialisés, donnés à voir et se délimitent de manière très nette avec les images du film. Or, à d’autres moments et en particulier dans State of Grace VI, La Vierge au rocher est agrandie, son cadre placé dans le hors-champ pour que le visage de Jeff se calque sur celui de Jean-Baptiste. Plus que les corps, ce sont les décors qui se fondent entre eux. Par l’apparition des tableaux, l’espace du film est amené à se transformer et les personnages basculent de l’appartement à la caverne de La vierge au rocher. L’assiette en gros plan que vient de servir Lisa devient alors à portée de main de l’enfant Jésus, de Jean et de Jeff. Dans State of Grace V, lorsque Lisa raccompagne le majordome vers la sortie, elle referme la porte dont le cadre vient aspirer le tableau qui s’y dissipe. Les deux cadres ne se confondant pas tout à fait, l’un appelle toutefois l’autre à se fondre en lui. Les effets produits sont alors le résultat d’une composition qui naît de la décomposition du mouvement. Les images du film d’Hitchcock sont ralenties, proche du stop motion, une décomposition presque organique qui laisserait échapper une autre matière, une substance produite par le mouvement du film que la peinture, numérisée, aurait perdue et dont elle se saisit pour se mouvoir. Laurent Fiévet rompant avec le défilement des vingt-quatre images par seconde crée un autre effet du mouvement cinématographique : une image flotte à la surface d’une autre. Le mouvement devient flou, s’estompe. En effet, au début de State of Grace V Lisa et le majordome donnent le sentiment de flotter alors qu’ils traversent la pièce.

Cette sensation d’un geste flou est renforcée si l’on pense au sfumato de Leonardo de Vinci, et aux recommandations du peintre « Veille[r] à ce que [l]tes ombres et lumières se fondent sans traits ni lignes, comme une fumée »1. À première vue, les différents tableaux sont convoqués à apparaitre et se fondre dans le premier plan de l’image or ce n’est pas tout à fait le cas. Les tableaux existent indépendamment du film d’Hitchcock, aucun doute. Mais de la série States of Grace ils font partie intégrante, ils sont dissimulés sous la peau du film, de même que les séquences de Fenêtre sur cour sont dissimulées dans les tableaux. Il n’y a ni toile, ni bois, ni bande filmique, il ne reste que des images dont les ombres et lumières se fondent comme de la fumée entre-elles et en elles. En effet, tour à tour, les deux tableaux de Leonardo da Vinci sont appelés depuis la profondeur de la toile filmique et lorsqu’ils y replongent ce n’est que pour se dissimuler, retourner au fond de l’image par-dessus laquelle comme une fumée, les images de Fenêtre sur cour se propagent.

Il n’y a pas de premier plan, ni d’arrière-plan entre les tableaux et les séquences filmiques qui composent States of Grace. Or, comment faire la distinction entre les espaces que crée le film de Laurent Fievet ? Pour Gilles Deleuze, cette différence entre le fond et la surface est plus délicate :

Au lieu d’une chose qui se distingue d’autre chose, imaginons quelque chose qui se distingue – et pourtant ce dont il se distingue ne se distingue pas de lui. L’éclair par exemple se distingue du ciel noir, mais doit le trainer avec lui, comme s’il se distinguait de ce qui ne se distingue pas. On dirait que le fond monte à la surface, sans cesser d’être fond.2

Que ce soit dans Fenêtre sur cour, ou dans les tableaux de Leonardo de Vinci, tout semble être une affaire de caches et de dissimulation. George Didi-Huberman écrit que : « rajouter du visible sur du visible c’est cacher quelque chose »3. Or, la série States of Grace fonctionne à l’inverse, en révélant ce qui se cache entre les images, ce qui est enfoui en elles, elle ouvre ses failles d’où surgissent ces différents états du visible qui remontent à la surface.

CIRCULATIONS ET COLLURES

Le Goût du riz au thé vert, 1952 (お茶漬の味, Ochazuke no aji)

Installation Kinstugi 一

Le kintsugi (金継ぎ) est un art consistant à recoller la céramique brisée avec une jointure à la poudre d’or : plus que de reprendre vie, l’objet se réinvente dans une forme nouvelle.

L’installation vidéo Kintsugi de Laurent Fiévet rassemble une sélection d’extraits de treize films de Yasujiro Ozu, réalisés majoritairement entre la fin des années 1940 et le début des années 1960. Kintsugi prend plus largement place dans une série d’installations nommée Saijiki, qui, à travers différentes mécaniques de montages, rapproche, par cette même sélection de films, certaines récurrences esthétiques ozuiennes. Ainsi ordonnées et installées par le regard et le montage de l’artiste, ces ressemblances deviennent d’autant plus visibles : elles déploient à la fois une vision nouvelle et poétique de l’œuvre du réalisateur, en plus de développer une analyse de son travail.

Saijiki (歳時記) est d’abord le nom d’un ouvrage particulièrement adressé aux auteurs de haiku : il recense en effet des « mots de saisons » (les kigo) systématiquement utilisés en tant que vers d’introduction de ces poèmes japonais très brefs, cela pour évoquer, de manière vive, un instant précis de l’année. Ce sont ces mêmes évocations saisonnières, répertoriées dans l’ouvrage, que l’on retrouve être la plupart des titres des treize films au cœur de la série d’installations. Entre autres : Printemps tardif (Banshun, 晩春, 1949), Fin d’Automne (Akibiyori, 秋日和, littéralement « Les éclaircies d’automne », 1960), ou encore, Printemps précoce (Sōshun, 早春, 1956). Une analogie existe donc bel et bien, à l’origine, entre l’œuvre d’Ozu et le haiku.

Les titres de ces films font donc à l’évidence référence à ce genre poétique, dont la spécificité est de fragmenter et de concentrer, en trois vers très courts, le regard sensible du poète sur le défilement des saisons et sur la banalité des micro-évènements y étant liés. Laurent Fiévet souligne cette logique de fragmentation et de composition en s’y inscrivant, faisant justement du découpage précis des films de la série, l’une des caractéristiques principales de ses installations. Il fait aussi écho au style d’Ozu, qui reprend déjà certains des traits esthétiques et thématiques du haiku : en particulier, l’importance du passage du temps, qui, signifié par des symboles et des images précises, met en avant le caractère éphémère de la beauté des choses ordinaires, et donc la nécessité de les contempler. Les surcadrages, la géométrisation des espaces, les découpages, la suspension du temps signifiée par la multiplication des espaces vides produisent alors, à la manière du poème, une vision comme réduite à l’essentiel.

Plutôt que celui des « mots de saisons », Laurent Fiévet propose de découvrir son propre répertoire de motifs ozuiens. Déjà, cette sélection de films et la vision de l’artiste développés dans le montage, mettent en évidence le rapprochement du travail du réalisateur avec le genre poétique du haiku, et dévoilent ce que l’on pourrait considérer comme un saijiki propre à son œuvre. Puis le montage composé par Laurent Fiévet poursuit plus précisément cette analogie, mettant en lumière davantage de parallèles entre les films d’Ozu et d’autres arts japonais. La série Saijiki se décline ainsi en trois installations, chacune nommée à partir d’un mot désignant d’autres traditions esthétiques nippones : Kigo met en avant les plans vides de présences humaines et renforce un peu plus le rapprochement avec le haiku de la série tout entière ; Wagara prend la forme d’un diptyque de plans, et souligne la présence récurrente des motifs japonais que son titre désigne ; et finalement, Kintsugi, qui se décline en deux propositions également construites en diptyque, recollent des symétries qui s’installent, d’une part, dans et entre les plans d’un même film, et d’autre part, entre ceux de films différents.

Herbes flottantes, 1959 (浮草, Ukigusa)

Installation Kinstugi 一

Si le kintsugi consiste à recoller les céramiques brisées avec de l’or, ici, cette collure se crée justement par l’installation en diptyque, recollant deux plans tout en laissant visible leur séparation. Si, dans la première proposition, cette construction permet de souligner davantage les symétries déjà existantes entre les personnages et leurs mouvements au cœur d’un même plan, il s’agit, dans la seconde, de créer des symétries entre différents films et donc des effets de circulations entre les plans, semblant alors s’entrecroiser, se mélanger, s’imiter. Il n’est plus seulement question de coller les fragments d’un même objet afin d’en donner une vision nouvelle, mais de rapiécer plus largement cette sélection de l’œuvre du réalisateur par ses points concordants : parfois par un son, un infime détail qui se répercute dans le plan d’à côté, et crée une résonance, une communication avec lui. Les mouvements des personnages se répètent et s’imitent tant qu’ils en deviennent quasiment des chorégraphies, les dialogues semblent fluides alors qu’une séparation visible existe entre les deux plans, et les lieux reviennent, parfois légèrement changés, parfois quasiment identiques, comme s’ils n’avaient jamais été quittés.

À gauche : Printemps tardif, 1949 (晩春, Banshun)

À droite : Le Goût du saké, 1962 (秋刀魚の味, Sanma no aji)

Installation Kinstugi 二

À gauche : Printemps tardif, 1949 (晩春, Banshun)

À droite : Fleurs d’équinoxe, 1958 (彼岸花, Higanbana)

Installation Kinstugi 二

C’est dans cette dernière proposition que la série Saijiki se dévoile dans toute son ampleur : alors que Kigo pourrait l’introduire en appuyant son analogie générale au genre poétique du haiku — des titrages de chacune des strates de l’œuvre en passant par leurs styles fragmentaires —, les installations suivantes creusent toujours un peu plus la vision portée sur l’œuvre d’Ozu, Kintsugi renouant les films par des rapprochements aussi évidents qu’infimes. Ainsi, les ressemblances se multiplient, et cela, dans toutes les épaisseurs des œuvres déployées : de la globalité de la série d’installations, aux plus petits détails des extraits de films. Le travail si particulier de Laurent Fiévet permet une redécouverte des films d’Ozu, à travers ses traits les plus apparents autant qu’invisibles. Par ce geste, l’artiste semble dévoiler des films que l’on n’aurait jamais pu voir par ailleurs.

Les différentes installations de la série déplient le travail du réalisateur et en proposent une analyse fine, mais qui ne s’impose pas : si elle n’est pas menée avec des mots, mais par le remontage des images sur lesquelles elle réfléchit, elle se soumet, de la même façon, au regard et à l’interprétation de ses spectateurs. Leur appréhension de l’installation s’approche de la réflexion qu’elle-même propose, entre collages des images par le regard, et libres circulations entre elles.

Cette série, redécouverte de l’œuvre d’Ozu par des analogies précises avec les arts japonais, dit aussi que ces liens sont possibles justement par une fragmentation, par un regard précis porté sur ses films, et par un réagencement de leurs images. Ozu n’entre pas simplement en correspondance avec une esthétique propre à sa culture : il la dépasse, la dévie, la réinvente, cela, autant que le regard de Laurent Fiévet propose de le faire par le montage.

1. Programme de l’exposition « Contre-chants » qui s’est déroulée du 15 au 22 novembre 2023 à la Maison de la Création et de l’Innovation de Saint Martin d’Hères.

2. MARTIN Jean-Clet, Borges une biographie de l’éternité, Paris, Editions de l’éclats, 2006, p.182.

3. Ibid.

4. Programme de l’exposition « Contre-chants », opus cité.

5. DELEUZE Gilles, Différence et répétition, Paris, Presses Universitaires de France, 2015, p.96.

1. Leonard de Vinci, Les Carnets de Leonard de Vinci, (trad. Louise Sericien, préf. Paul Valéry), Vol II, Paris, Gallimard, 1942, pp.259-260.

2. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris,Presses Universitaire de France, 1968, p.43.

3. Georges Didi-Huberman, En mettre plein les yeux et rendre « Apocalypse » irregardable, in Libération, 22/09/2009. Consulté le 24/11/2023.

1. Leonard de Vinci, Les Carnets de Leonard de Vinci, (trad. Louise Sericien, préf. Paul Valéry), Vol II, Paris, Gallimard, 1942, pp.259-260.

2. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris,Presses Universitaire de France, 1968, p.43.

3. Georges Didi-Huberman, En mettre plein les yeux et rendre « Apocalypse » irregardable, in Libération, 22/09/2009. Consulté le 24/11/2023.